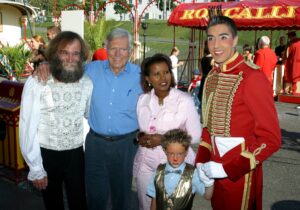

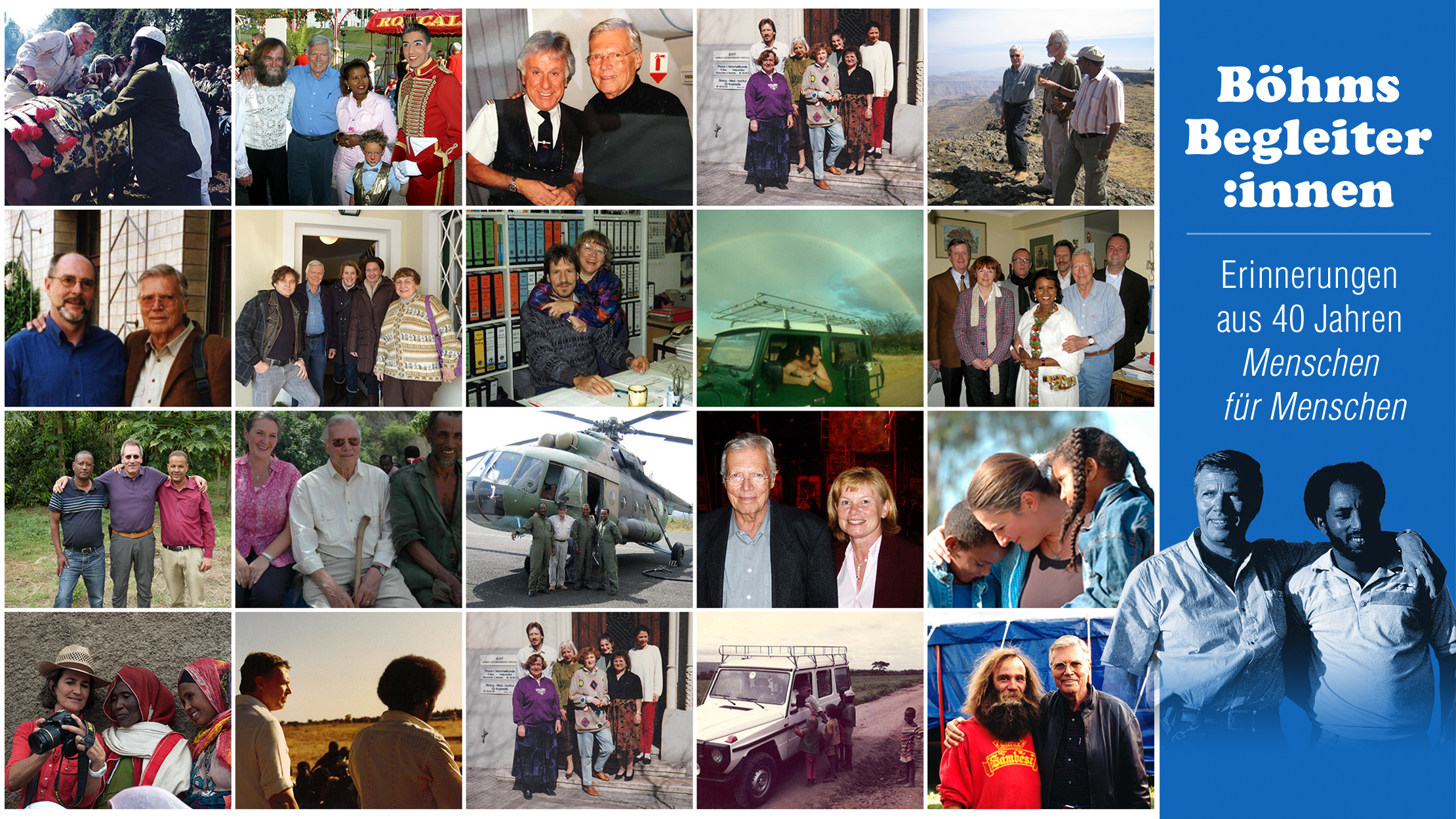

Böhms Begleiter:innen

Sechs Millionen Menschen profitieren bis heute von der Arbeit von Menschen für Menschen. Von den 458 Schulen, die bislang gebaut wurden. Von den 2.685 Wasserstellen oder den 106 Gesundheitsstationen. Wer aber sind eigentlich die Menschen hinter diesen ganzen Zahlen?

Natürlich, da ist zuvorderst Karlheinz Böhm, der Gründer und das Gesicht von Menschen für Menschen, der der Stiftung 30 Jahre lang vorstand. Da sind aber auch viele kleine und große Zahnrädchen, deren Ineinandergreifen den Erfolg von Menschen für Menschen überhaupt erst möglich gemacht haben: Karlheinz Böhms Begleiterinnen und Begleiter über die vergangenen vier Jahrzehnte.

Hinter den Kulissen von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe

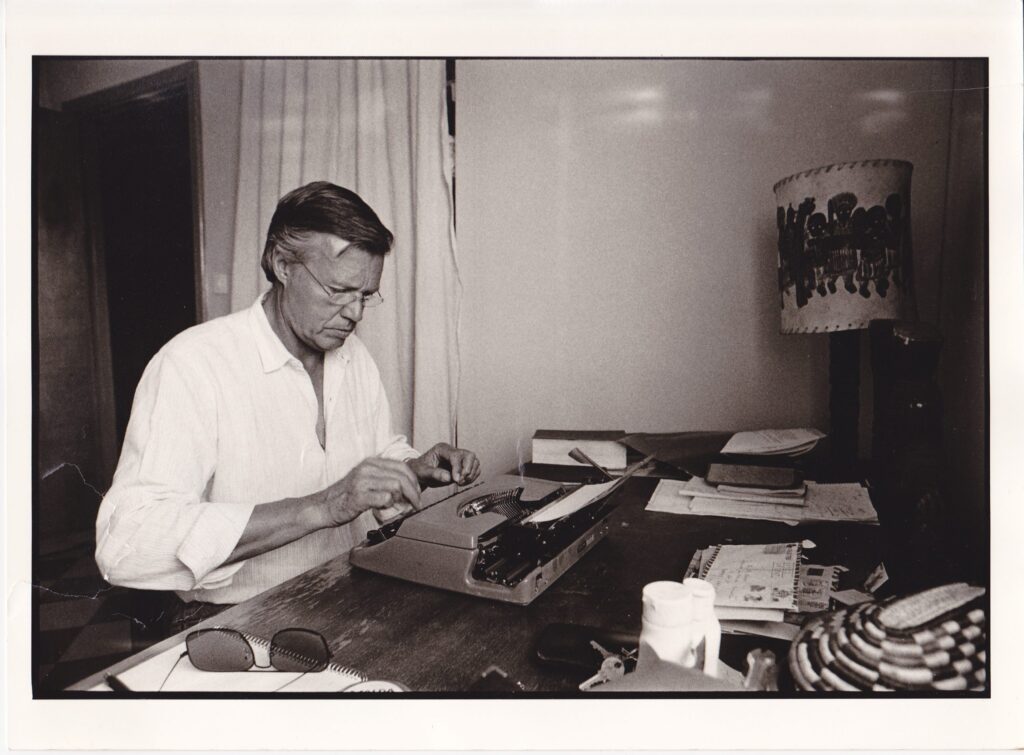

Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Äthiopien und Deutschland, vom Fahrer über die Schotterpisten im äthiopischen Hochland bis zur Sekretärin an der Schreibmaschine in München. Vom leitenden Angestellten bis zur ehrenamtlichen Helferin – zahllose Menschen haben über 40 Jahre hinweg mit ihrem leidenschaftlichen Engagement den Namen Menschen für Menschen mit Leben gefüllt.

Sie alle haben viel zu erzählen – und einige von ihnen tun dies anlässlich des runden Geburtstags der Stiftung in diesem Blog. Durch die Augen derer, die hautnah dabei waren und sind, blicken wir hinter die Kulissen der Äthiopienhilfe. Zurück auf bemerkenswerte, lustige oder rührende Begebenheiten aus vier Jahrzehnten Entwicklungszusammenarbeit. Ein buntes Potpourri an Anekdoten, Erinnerungen und Begebenheiten – erzählt von Menschen für Menschen.

(40) Durchhaltevermögen und Zufälle: Nach der Wette begann die beschwerliche Arbeit erst richtig

(39) Äthiopische Essensrituale und Karlheinz Böhms Spargellust

(38) Abdi Ali – der Traumwächter von Menschen für Menschen

(37) Vom Auftakt zum Taktgeber: Menschen singen für Menschen

(36) Present at the Creation

(35) Warum ein äthiopischer Ochse einst wie ein deutscher Bundesminister hieß

(34) Verwirrung in Bonn: Wie Karlheinz Böhm den Minister aus der Fassung brachte

(33) Kamele als Währung und ein schlimmer Unfall: Karlheinz Böhms erster Mitarbeiter erzählt

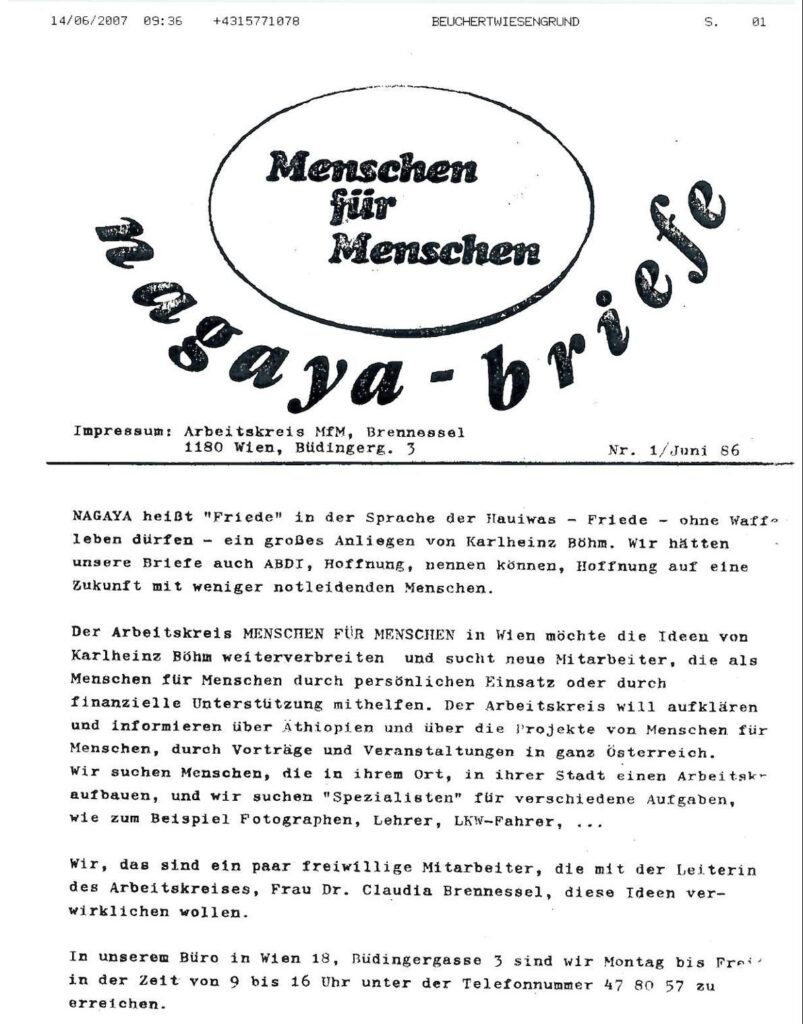

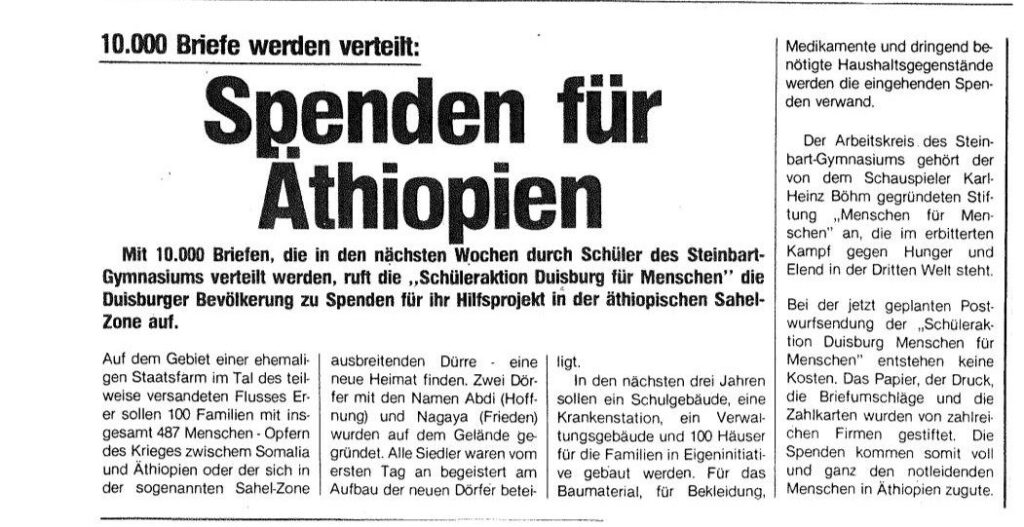

(32) Geschichte der Nagaya-Briefe: Die Erfinderin erzählt

(31) Die Geschichte von Ali und dem Zauberkrug

(30) 30 Jahre Ehrenamt – diesen einen Moment mit Karlheinz Böhm werde ich nie vergessen

(29) Ruppige Landschaft, herzliche Menschen: Unser Besuch im Projektgebiet Merhabete

(28) „Dem Udo Jürgens haben wir beide heute Abend ordentlich eine verpasst“

(27) Die Story vom Pferd – oder: Wertschätzung hat viele Gesichter!

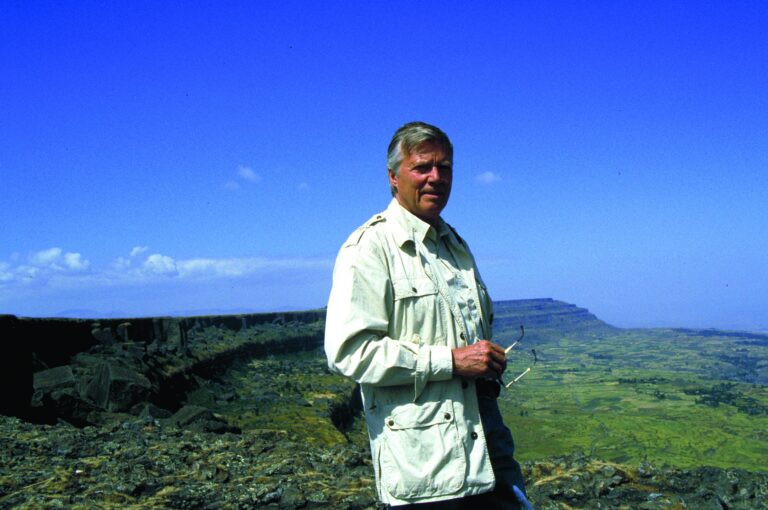

(26) Unterwegs zu den Menschen: Wie eine Äthiopien-Reise mit Karlheinz Böhm ablief

(25) Eine Entschuldigung zeigt, wie sehr Karlheinz Böhm die Menschen respektierte

(24) Die schönste Umarmung von einem wütenden Karlheinz Böhm

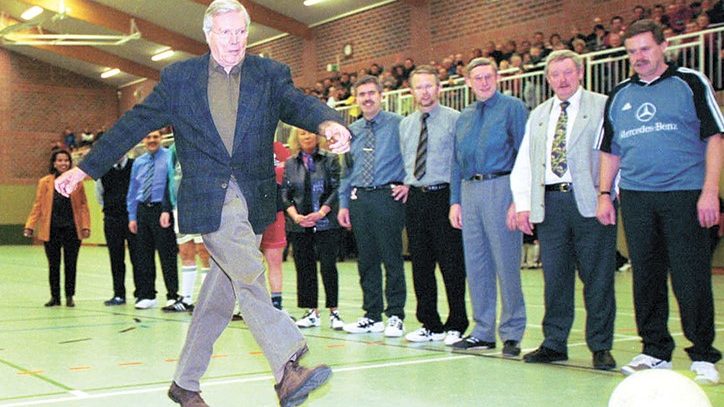

(23) 37 Jahre Spendenlauf in Ahrensburg – eine Erfolgsgeschichte

(22) Karlheinz und der Kaktus

(21) Zwischen Bergen von Post und selbst gebratenen Spiegeleiern – wie ich die Anfangszeit von MfM erlebte

(20) „Das war der Schlüssel zur Zusammenarbeit mit Karlheinz Böhm“

(19) Vom Erzählen und Zuhören: Wie die Idee der MfM-Mikrokredite geboren wurde

(18) Thomas Gottschalks Anruf veränderte alles: Die Geschichte von der Städtewette

(17) Sissi-Walzer in Addis Abeba: Als Karlheinz Böhm meinen Kindheitstraum erfüllte

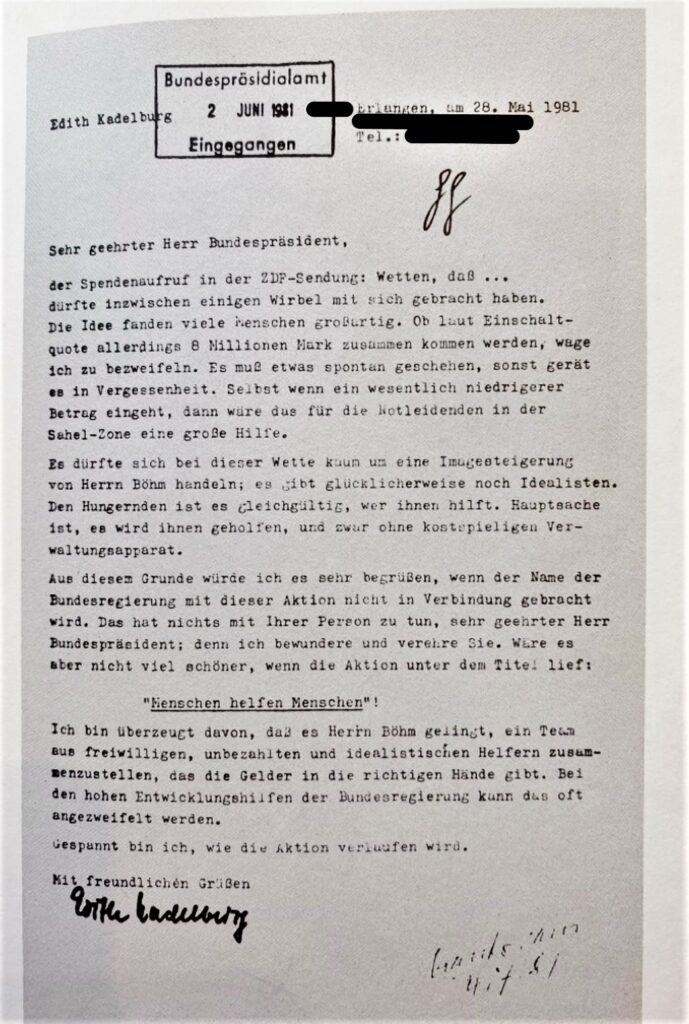

(16) Wie ich Menschen für Menschen noch vor Karlheinz Böhms Wette unterstützte

(15) Eine Zwiebacktüte voller Geld: Die skurrilsten Spenden in 40 Jahren Menschen für Menschen

(14) Verwechslungsgefahr? Wie ich als deutscher Botschafter für Karlheinz Böhm gehalten wurde

(13) „Ich erwartete einen zornroten Karlheinz Böhm, doch dann…“

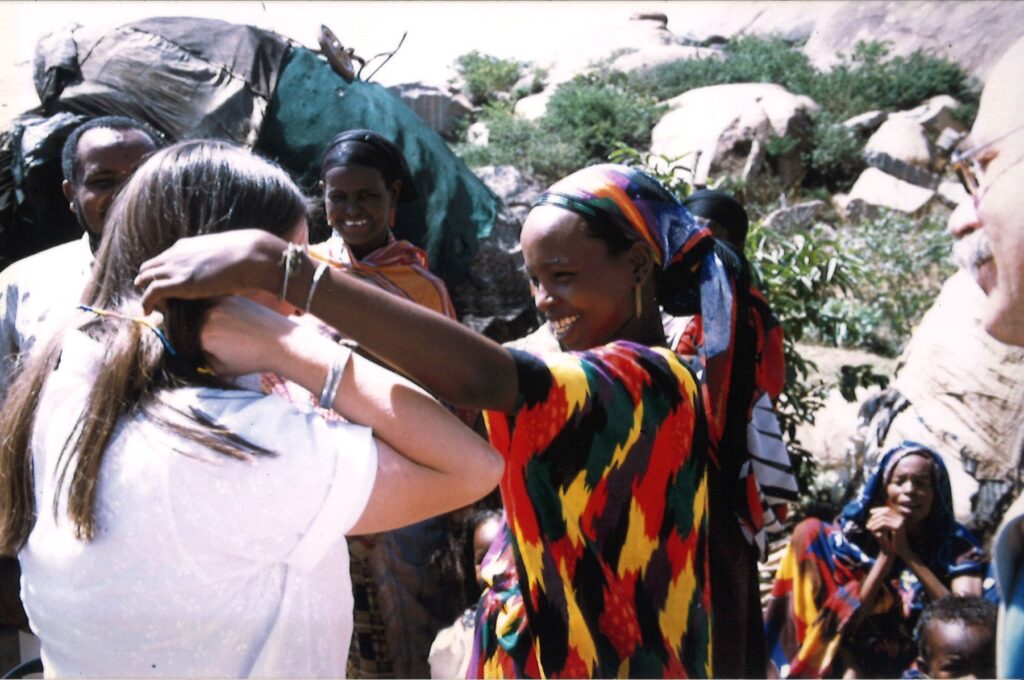

(12) Meet & Greet der besonderen Art: Als ich dem MfM-„Cover Girl“ leibhaftig begegnete

(11) „Überraschungen wie diese waren Karlheinz Böhms Spezialgebiet“

(10) „Machen statt reden: Wie mich eine Schulstunde mit Karlheinz Böhm prägte“

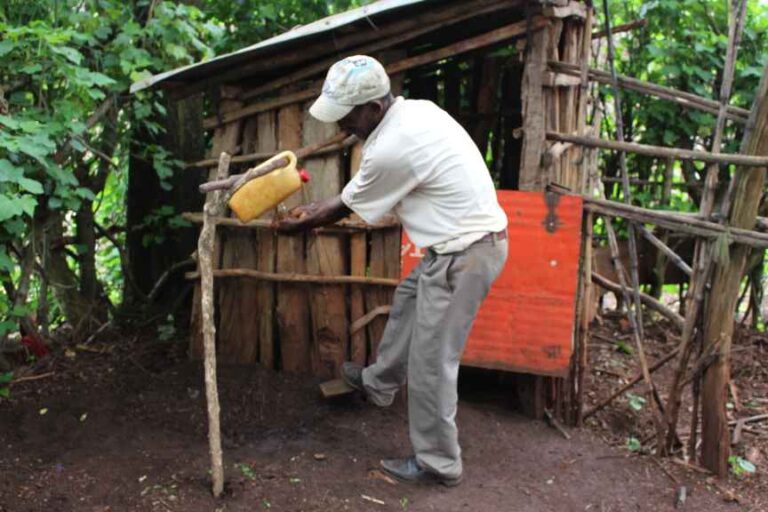

(9) „Manchmal staunen wir selbst: So funktioniert Hilfe zur Selbsthilfe in der Praxis“

(8) „My name is Karlheinz. Nice to meet you!“

(7) Frisches Roggenbrot und feuchte Augen: Meine luftige Freundschaft mit Karlheinz Böhm

(6) Als Karlheinz Böhm sich weigerte, auf Prominente zu schießen

(5) Ein Bauer macht Schule: Wie Hilfe gleich auf doppelt fruchtbaren Boden fiel

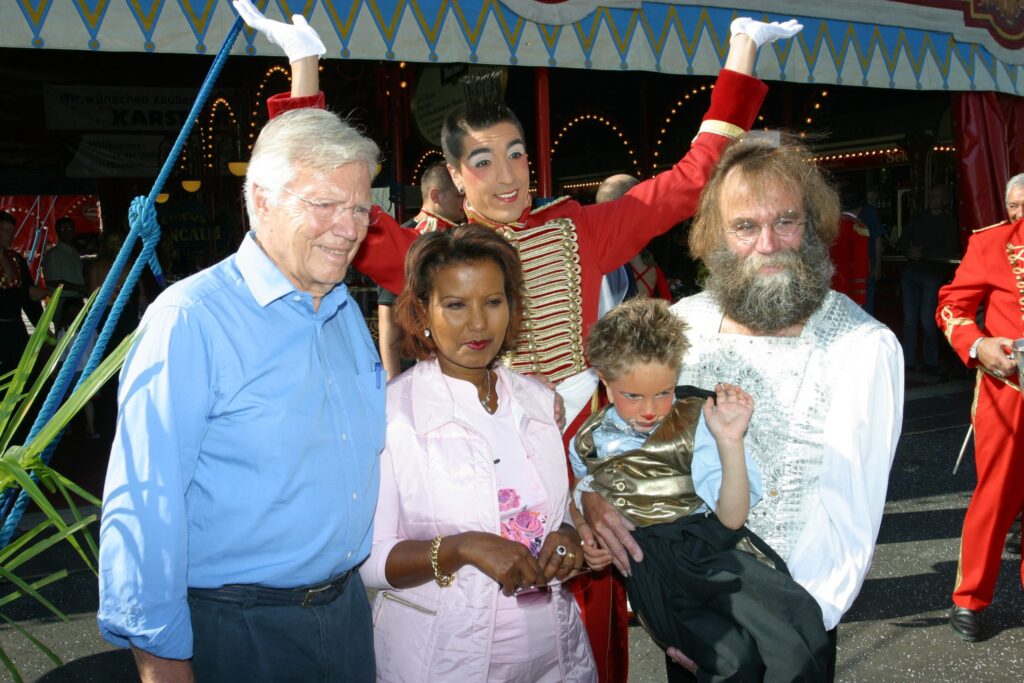

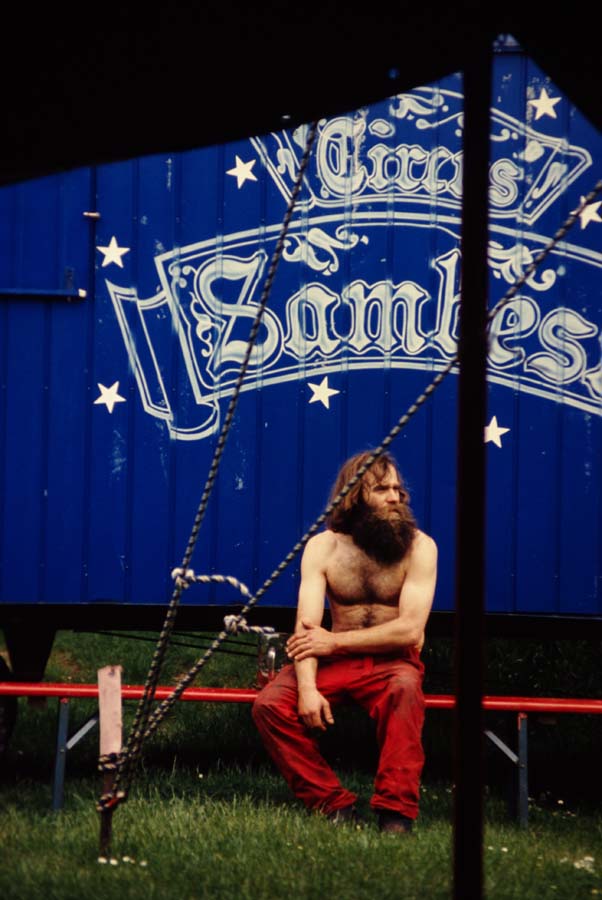

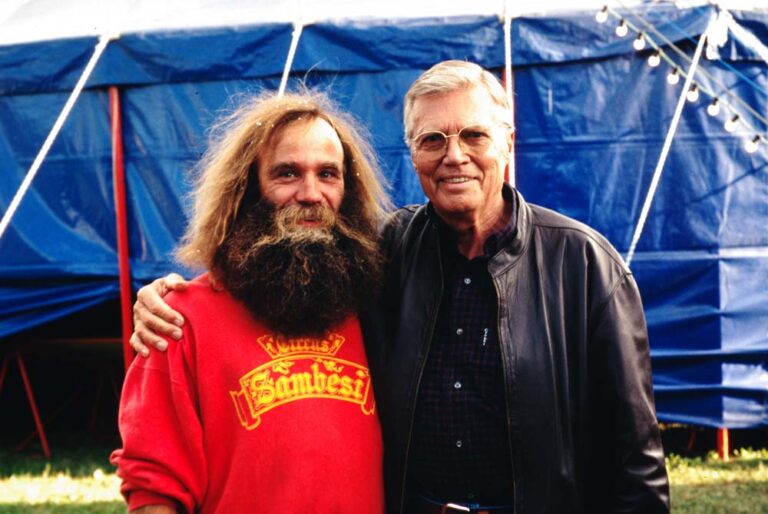

(4) Als sich ein bärtiger „Hochstapler“ als echter Zirkusdirektor entpuppte

(3) „Diese spontane Handlung von Karlheinz Böhm hat mich viel gelehrt“

(2) Büros für Menschen: Von schiefen Böden und legendären Grillfesten

(1) Die Anfänge: Wie Menschen für Menschen zu seinem Namen kam

Nach seiner berühmten Wette suchte Karlheinz Böhm medizinisches und technisches Personal, das mit ihm nach Afrika kommen würde. Doch das gestaltete sich reichlich schwierig, denn diese Fachkräfte mussten nicht nur willens, sondern auch frei von beruflicher Einbindung sein. Einfach drei Monate weg sein – das war für die meisten nicht möglich. Karlheinz versuchte alles Mögliche, doch von überall kamen nur Absagen.

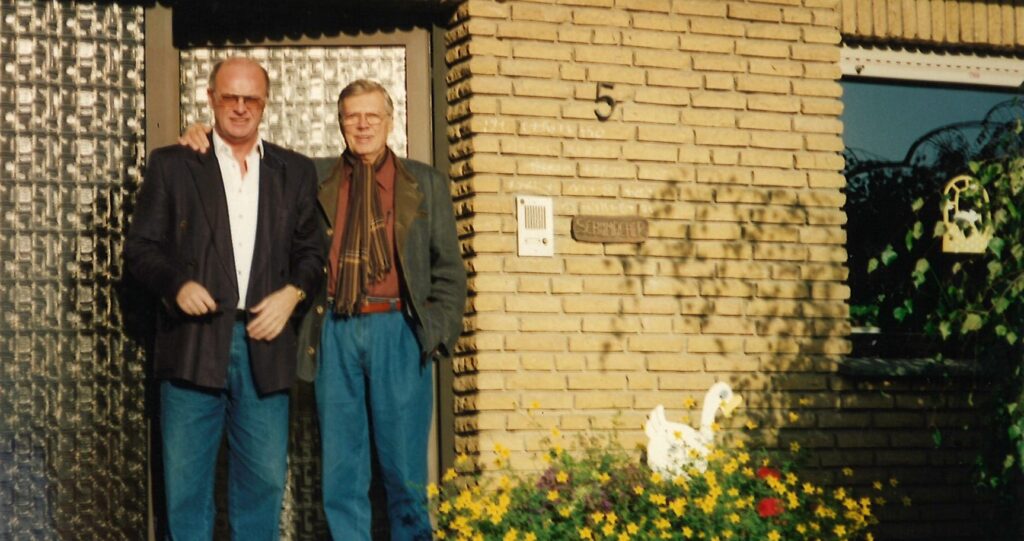

Reichlich frustriert unternahm Karlheinz einen letzten Versuch und bat bekannte Schauspieler, die an Theatern gastierten, dort doch mal die „Theaterärzte“ anzusprechen. So wurde ein guter Freund von mir von einem der Schauspieler angefragt – und sagte spontan zu, Karlheinz Böhm von Dezember 1981 bis Februar 1982 nach Äthiopien zu begleiten.

Nun hatte Karlheinz einen Mediziner an seiner Seite, doch die Techniker-Frage blieb bestehen. Auf Anfrage, ob mein Freund vielleicht auch einen Techniker kennen würde, dachte dieser sofort an mich. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon 19 Jahre ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk tätig, darunter auch in mehreren Auslandseinsätzen.

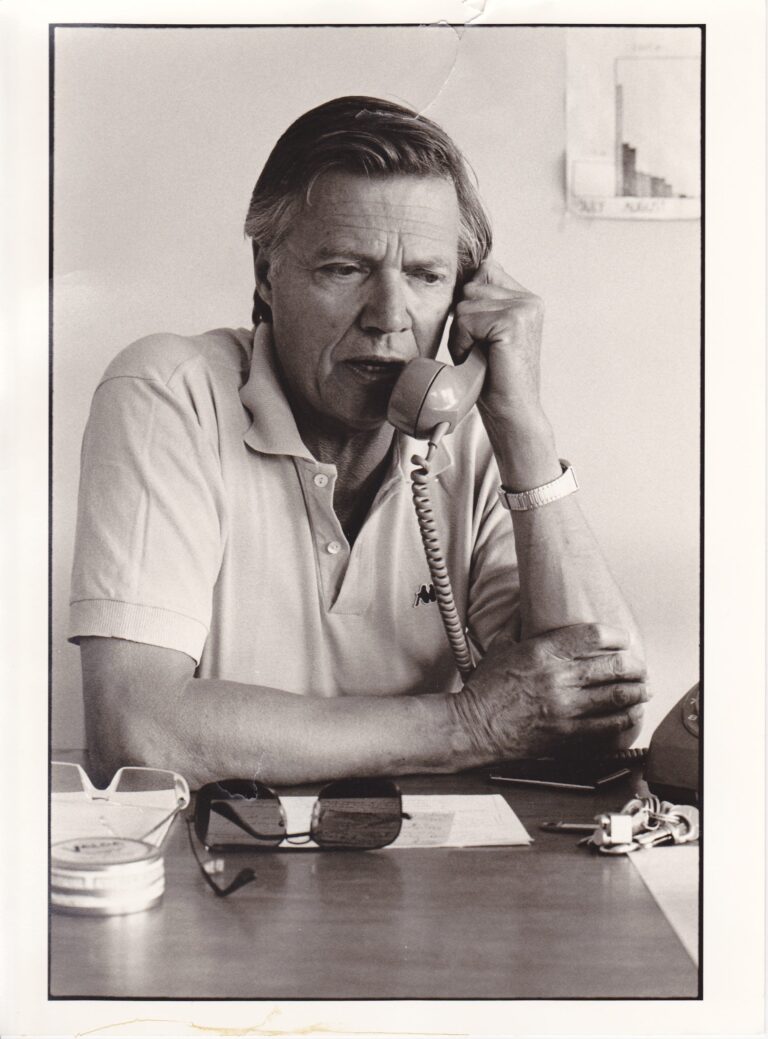

Das Telefon klingelte: Karlheinz Böhm am Apparat

Als ich im September 1981 gerade aus dem Urlaub wiederkam, klingelte bei mir das Telefon – Karlheinz Böhm am Apparat. Doch so einfach konnte ich nicht zusagen. Hauptamtlich arbeitete ich zu diesem Zeitpunkt beim Fernmeldeamt der Deutschen Post. Zwar war der Arbeitgeber verpflichtet, mir als ehrenamtlichem Helfer des THW bei Einsätzen frei zu geben, dies funktionierte aber nicht für einen privaten Einsatz wie dieser es gewesen wäre.

Sofort fragte ich bei meinem Niederlassungsleiter, meinen Kolleginnen und Kollegen nach, ob sie meine Aufgaben für den Zeitraum übernehmen könnten, diese waren einverstanden, auch die Direktion in Bremen hatte keine Einwände. Doch die Zentrale der Deutschen Post in Bonn blockierte das Vorhaben und wehrte sich, eine Befreiung für eine solche private Angelegenheit auszustellen.

Karlheinz wollte das nicht hinnehmen. Er fuhr kurzentschlossen nach Bonn, doch seine Überredungskünste zeigten keine Wirkung. An Aufgeben war nun, da Karlheinz einen potentiellen Begleiter in Aussicht hatte, jedoch nicht zu denken. Er bat um einen Termin mit dem Postminister Kurt Gscheidle und hatte nach einem einstündigen Gespräch, endlich die Genehmigung von oberster Stelle in der Hand. Es folgten einige behördliche administrative Schritte, doch dann war es soweit, wir konnten mit der Organisation unseres Aufenthalts beginnen.

Logistische Hürden und organisatorische Formalien

In seiner Wette hatte Karlheinz ja davon gesprochen, ein Land in der Sahelzone, welches von der Hungersnot stark betroffen war, zu unterstützen. Über die Welthungerhilfe bekamen wir den Hinweis auf den Tschad, den Sudan und auf Äthiopien. Der Tschad war durch anhaltende kriegerische Auseinandersetzungen keine Option, der Sudan lehnte unsere Anfrage ab, da das Land in der Zeit einigen Ärger mit ausländischen Hilfsorganisationen hatte. Der Botschafter Äthiopiens reagierte jedoch positiv auf unsere Anfrage, und nach einer weiteren Absprache stand fest: Wir werden nach Äthiopien gehen, um dort die Menschen zu unterstützen.

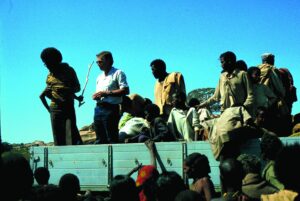

Nun begannen wir alle Dinge zu organisieren, die wir in Äthiopien selbst benötigten, darunter Zelte, Stühle, Tische, Feldbetten, Werkzeug und vieles mehr. Karlheinz wohnte damals am Rande von Düsseldorf, in Ratingen, und hatte von seinen Nachbar:innen eine Garage zur Unterbringung aller Dinge zur Verfügung gestellt bekommen. Diese war dann auch bis unters Dach mit Kartons und Kisten vollgestapelt. Was uns noch fehlte, waren Geländewagen. Ich wusste, dass Geländewagen von Toyota in Äthiopien am Gängigsten waren, dies würde es uns erleichtern, Ersatzteile zu bekommen.

Über den Kontakt des Autohändlers, von dem Karlheinz seinen Wagen bezogen hatte, konnten wir zwei Wagen für den Händlerpreis beziehen – mussten sie dazu aber in Rotterdam abholen. Der Hinweg nach Rotterdam war kein Problem, doch auf dem Rückweg wurden wir an der deutschen Grenze angehalten. Die Papiere der Fahrzeuge sollten uns erst in Deutschland ausgestellt werden, so hatten wir bisher nur ein Schreiben des Händlers und die Kennzeichen. Diese akzeptierte der deutsche Grenzbeamte aber nicht.

Karlheinz wurde laut, sah es nicht ein, dass ihm hier ein weiterer Stein in den Weg gelegt wurde. Weitere Zollbeamten kamen dazu, einer davon erkannte den berühmten Schauspieler Karlheinz Böhm, und nach einer längeren gemeinsamen Kaffeepause, in der Karlheinz allen von der Wette und seinem Projekt erzählte, durften wir ausnahmsweise weiterfahren.

In Deutschland baute ich die Geländewagen für den Einsatz in Äthiopien um. Größere Kühler waren nötig, die Dächer bekamen eine Reling und mussten für schwerere Ladungen verstärkt werden. Ein Wagen wurde mit einer Seilwinde ausgestattet. Auch hier halfen uns, wie so oft in diesen Monaten, nette Menschen, die von der Wette von Karlheinz gehört hatten. Die Söhne des Händlers, bei dem ich meine Toyota-Fahrzeuge immer bezogen hatte, halfen beim Ausbau, wir mussten nur die Materialkosten übernehmen. Eines der Autos hatte ich vor dem Umbau auch mit einem THW-Kameraden einmal komplett zerlegt und wiederaufgebaut, damit ich es, im Falle eines Unfalls, reparieren konnte und wusste, wie man an alles rankommt.

Inzwischen hatte Karlheinz alles Formale für die Reise wie Flugtickets oder Visa organisiert. Insgesamt waren wir nun vier Personen, Karlheinz und ich plus seine damalige Lebensgefährtin und sein Freund aus Österreich, die im Dezember 1981 nach Äthiopien fliegen wollten.

Dann ging es los - Flug nach Äthiopien

Nun wurden alle Garagen-Inhalte mit einem LKW nach Frankfurt gebracht, dazu unsere beiden Toyotas. Einen Wagen füllten wir mit allen Koffern von uns, damit wir diese direkt bei der Ankunft in Äthiopien hatten, und in den zweiten kamen alle empfindlichen Medikamente und ärztlichen Gerätschaften.

In Frankfurt schauten wir am Flughafen auch noch bei der Verladung auf die Cargo Maschine zu, es lief alles nach Plan. Wir flogen am folgenden Tag mit einer Passagiermaschine hinterher – nach allen Mühen und Hürden in Deutschland konnte die eigentliche Arbeit in Äthiopien endlich beginnen.

In Addis gelandet, kam Karlheinz uns ganz aufgeregt auf dem Flugfeld entgegen gelaufen und teilte uns mit, dass ein Geländewagen– natürlich genau der mit unseren Koffern – fehlte. Die Frachtmaschine hatte in Rom eine Zwischenlandung gemacht, dort war unser Toyota aus- und ein Flugzeugtriebwerk, was dringend in Addis benötigt wurde, eingeladen worden. Nun waren wir endlich vor Ort, hatten jedoch nichts als unser Handgepäck und mussten eine ganze Woche warten, bis die nächste Frachtmaschine mit unserem zweiten Wagen eintreffen würde. Schnell wurde von der Regierung für uns die erforderliche Kleidung von einer äthiopischen Hilfsorganisation organisiert.

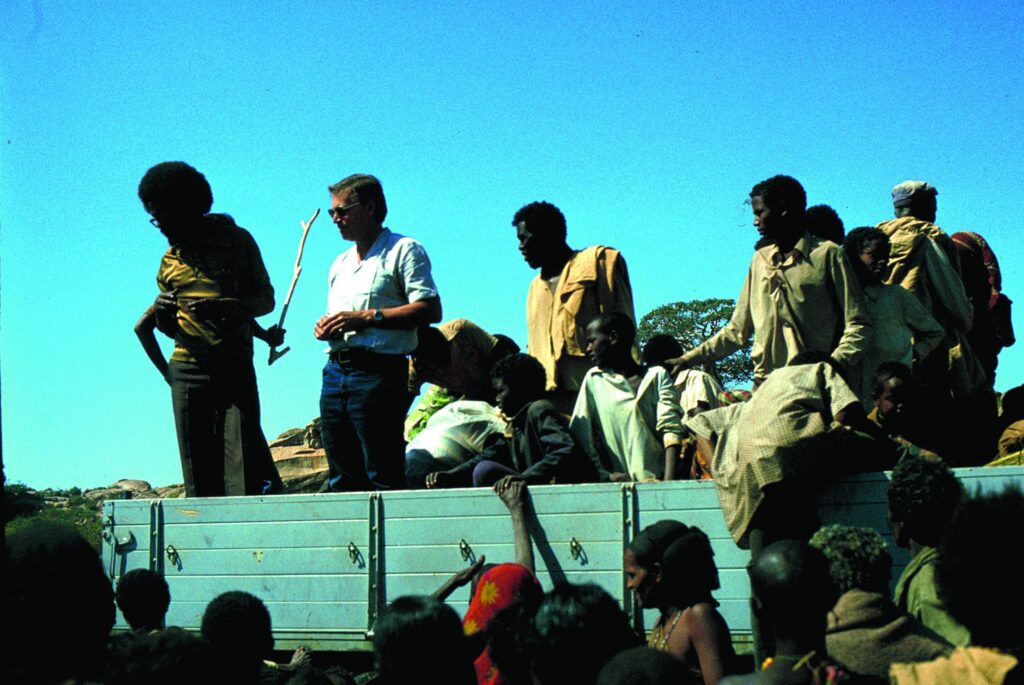

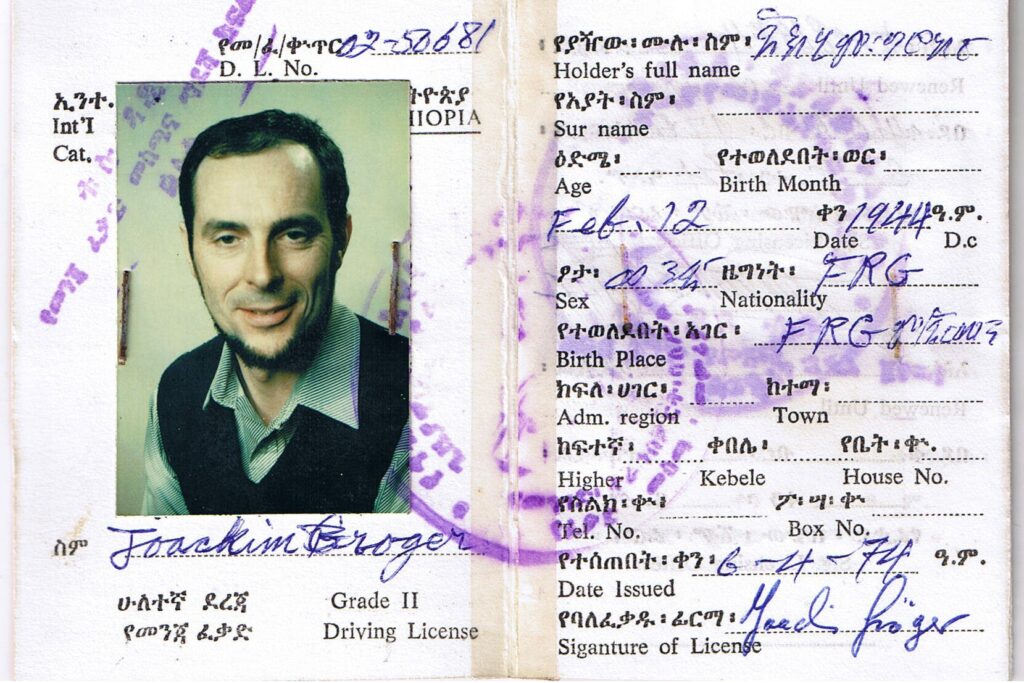

Als der sehnsüchtig erwartete Geländewagen endlich kam, stellten wir uns den nächsten Hürden: Erst hatte der Zoll alles blockiert, dies ließ sich nach vielen Verhandlungen jedoch klären. Dann war es in Äthiopien verpflichtend, dass wir nicht selbst die Wagen fahren, sondern einen Fahrer dazu anstellen sollten – obwohl wir einen internationalen Führerschein hatten! Dies akzeptierte Karlheinz nicht. Er verwies auf die Zusage, dass wir uns frei im Land bewegen dürften und dazu gehört auch, dass wir Selbstfahrer sind. Von der Regierung wurde uns ein Mitarbeiter von der Relief and Rehabilitation Commission (RRC), eine äthiopische Regierungsbehörde, zur Seite gestellt. Mit dessen Hilfe wurde uns nach vielen weiteren Behördengängen dann aber auch endlich der äthiopische Führerschein ausgestellt, und somit die Erlaubnis gegeben, uns im ganzen Land frei zu bewegen.

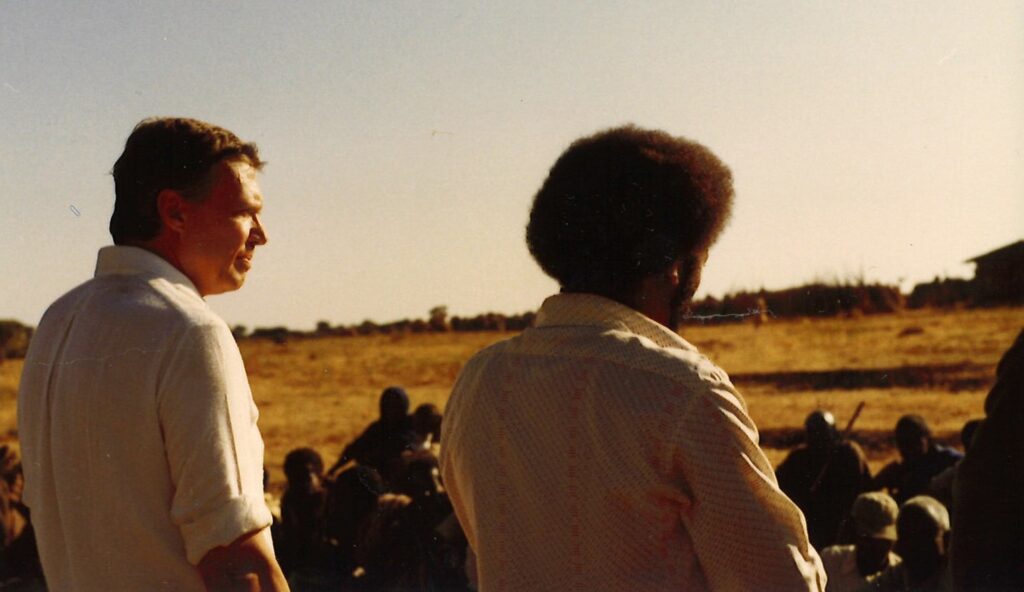

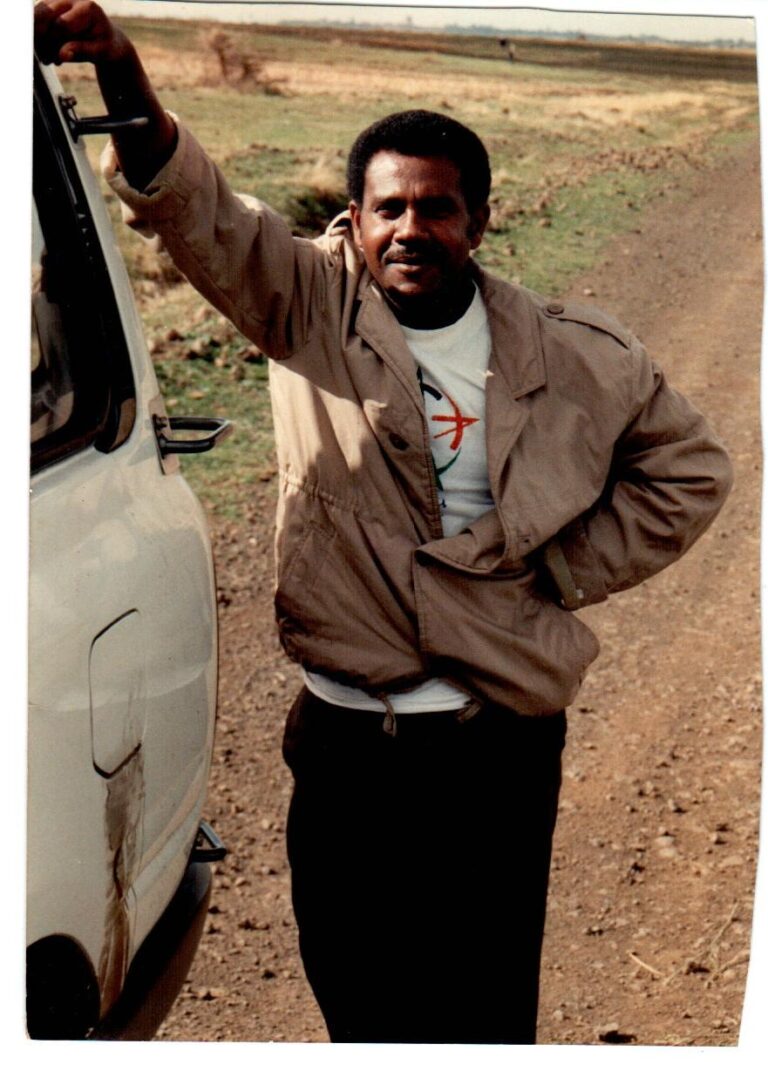

Von Babile ins Erer-Tal: Umsiedlung der Geflüchteten

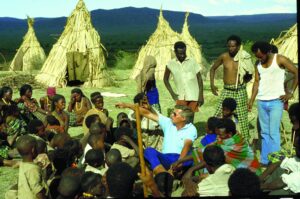

Dann war es endlich soweit und wir trafen im Erer-Tal in der Lepra-Station in Bissidemo ein. Kurz darauf besichtigten wir das Flüchtlingslager in Babile. Dort trafen wir auf Berhanu Negussie, der im Lager als Sozialarbeiter tätig war. Er bot uns seine Unterstützung als Dolmetscher an und wurde schnell ein vertrauter Mitarbeiter und Wegbegleiter von Karlheinz Böhm.

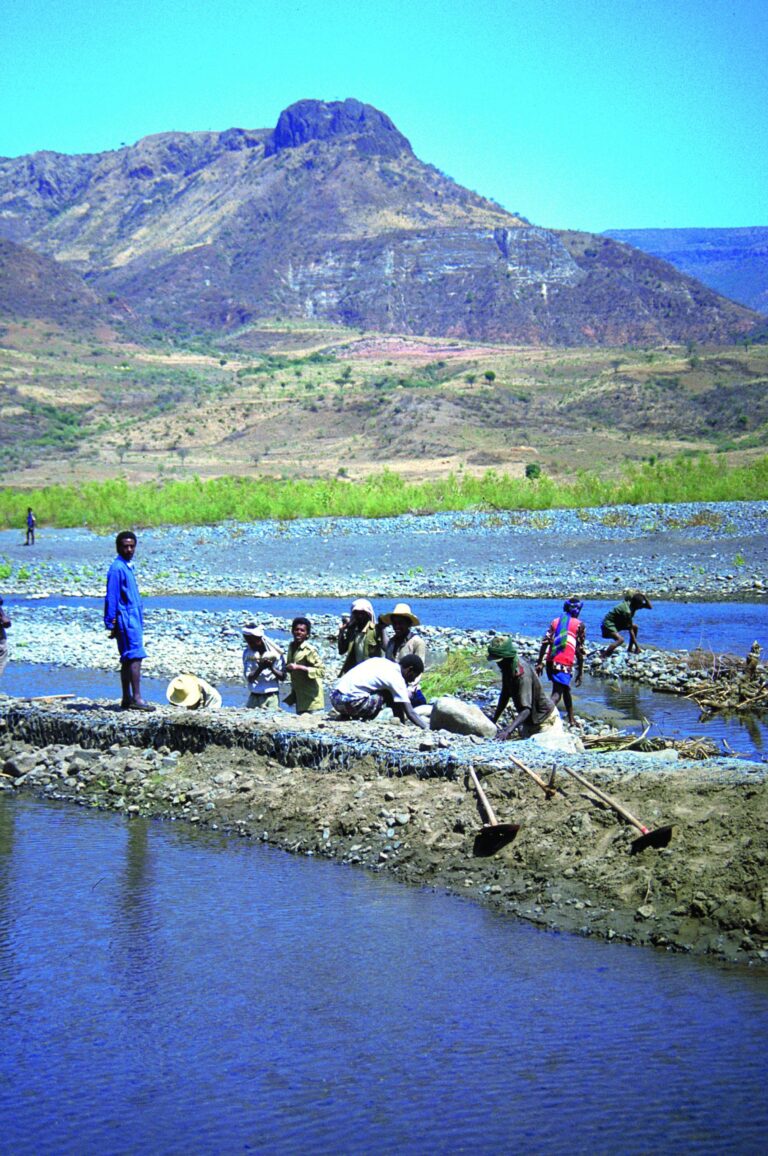

Am 23. Dezember 1981 bekamen wir von den Behörden in Harar die Genehmigung zur Umsiedlung der Flüchtlinge aus dem Elendslager. Dazu wurde im Erer-Tal, das nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Farmgelände, für die Errichtung von vier Dörfern von der örtlichen Administration zur Verfügung gestellt. Das Erer-Tal war ideal für die Landwirtschaft, in der Regenzeit schlängelt sich der Erer-Fluss durch das Tal, auch in der Trockenzeit ist es ein sogenannter Trockenfluss. Schon nach wenigen Metern ist eine unterirdische Strömung erkennbar. Und wo Wasser ist, da ist auch Leben – und man könnte den Menschen, welche durch Dürren und Armut in die Lager gewandert waren, helfen, eine neue Lebensgrundlage aufzubauen.

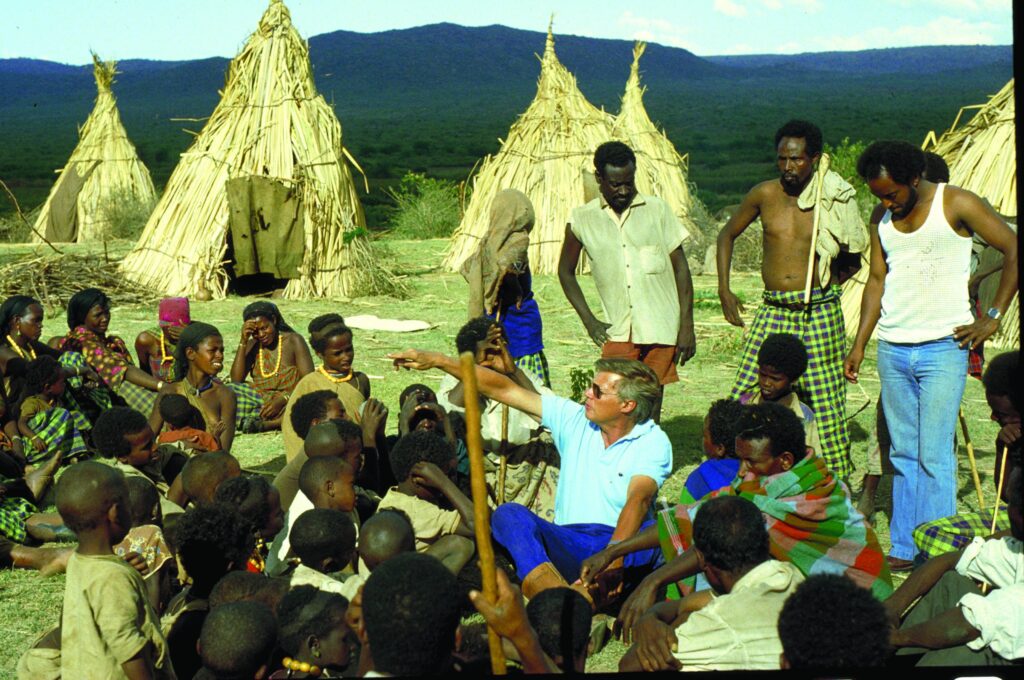

Karlheinz gab den Hinweis, es mögen sich Sprecher der drei Volksgruppen im Lager finden, mit denen wir die Vorgehensweise für die Umsiedlung besprechen können. Wir suchten im Lager tags darauf die Sprecher und weitere Bauern der verschiedenen Volksgruppen auf, fuhren zusammen ins Erer-Tal und besprachen mit ihnen, wie ein Neubeginn der landwirtschaftlichen Nutzung aussehen könnte. Auf der Rückfahrt zum Lager waren alle Beteiligten total euphorisch, Anspannung und Vorfreude lag in der Luft.

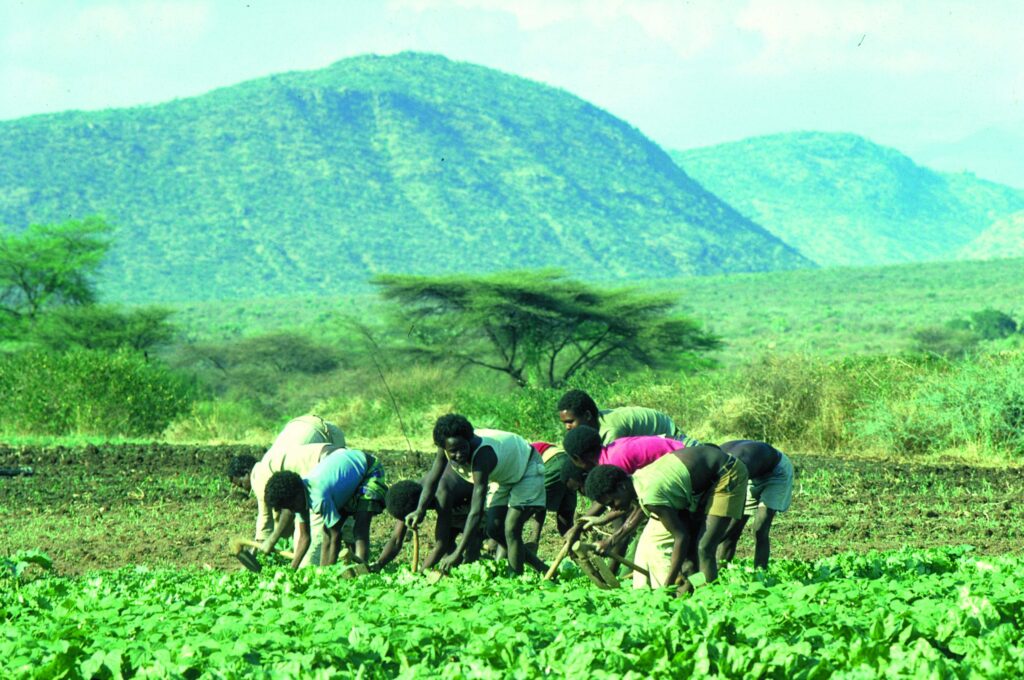

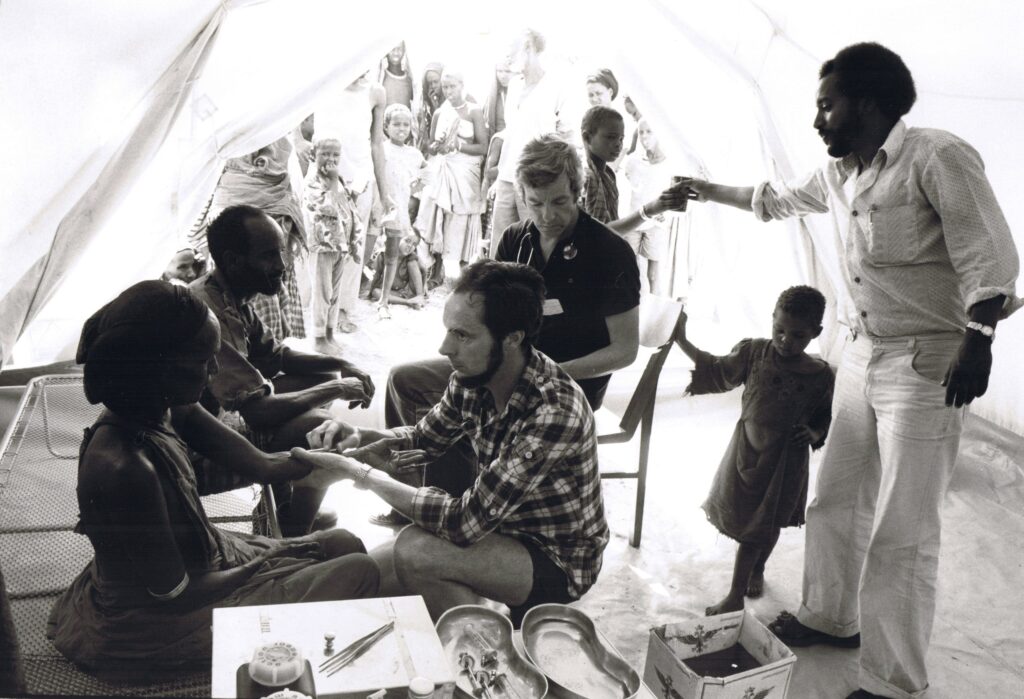

Leider waren viele Menschen im Lager sehr krank. Der Arzt, der uns begleitete, versorgte ab Januar täglich fast 300 Personen. Ich assistierte, als Rettungssanitäter, wo ich konnte, während ich mich nachmittags gleichzeitig darum kümmerte, auf dem Farmgelände im Erer-Tal die landwirtschaftliche Technik, wie Traktoren, Drehbänke, Esse und viele weitere kleine Maschinen wieder in Gang zu bringen.

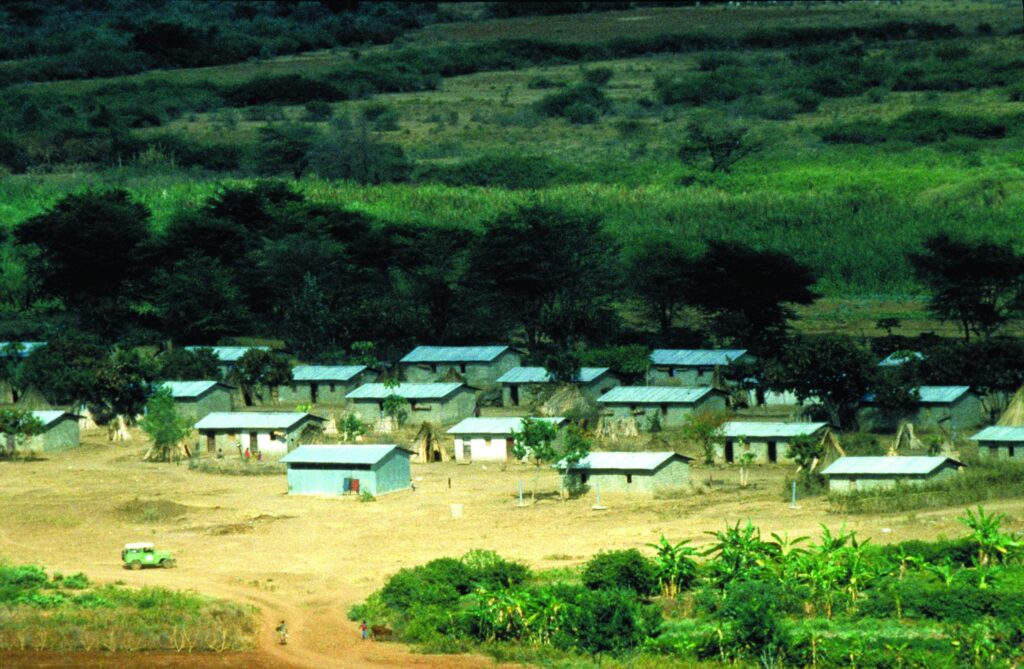

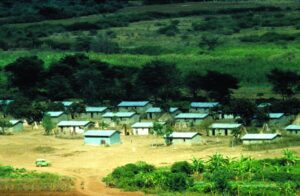

Zum gleichen Zeitpunkt wurde auch mit der Umsiedlung der ersten zehn Familien, die sich bereit erklärt hatten und die gesund und kräftig genug für ein solches Unterfangen waren, begonnen. Die Familien bezogen die rechteckigen Strohhäuser, welche wir gemeinsam mittels Ästen, Stämmen und Schilf vom Flussufer, nach der Bauweise, wie es das THW in Katastrophengebieten lehrt, gebaut hatten. Alle neu umgesiedelten Familien bauten weitere Häuser für die folgenden Familien. Ein Schneeballsystem. So konnten nach und nach immer mehr Familien aus dem Lager geholt werden – bis Februar 1982 entstanden die Dörfer Nagaya und Abdi.

Doch das war nur ein Teil der Arbeit

Viele weitere Dinge passierten nebenbei, wir ruhten uns nicht aus. Ein medizinisches Lager wurde in den Dörfern errichtet, Zufahrtswege zu den Dörfern wurden mit einem Grader eingeebnet, damit große LKW problemlos Materialien anliefern konnten. Auch erste Brunnen wurden geschaffen, genauso wie eine Toilette an den Dorfrändern. Dank meiner Kenntnisse durch Lehrgänge und Einsätze vom THW machten die Ausführung dieser Arbeiten einfach.

Mitte Februar flog ich zurück nach Deutschland, erschöpft, aber voller Bewunderung für all das, was wir in so kurzer Zeit schon erreichen konnten. Aus Deutschland kümmerte ich mich weiterhin um die Beschaffung von Gerätschaften, Werkzeug und allen weiteren Dingen, die in Äthiopien zum Ausbau der Dörfer benötigt wurden und nicht vor Ort bezogen werden konnten.

Nachdem sich auch in Deutschland langsam ein festes MfM-Büro etablierte, konnte ich bald die Logistik abgeben und hielt viele Vorträge über die Arbeit von MfM vor Ort. Bis heute habe ich mehr als 3.000 Vorträge halten können, zusätzlich wurde ich regionaler Ansprechpartner in Norddeutschland von MfM und später stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats. Momentan bin ich im Kuratorium der Stiftung weiterhin tätig.

Rückblickend auf diese Anfänge ist es wahnsinnig beeindruckend, was MfM bis heute alles erreichen und gemeinsam mit den Menschen vor Ort umsetzen konnte. Ich bin sehr stolz und dankbar, von Anfang an dabei gewesen zu sein.

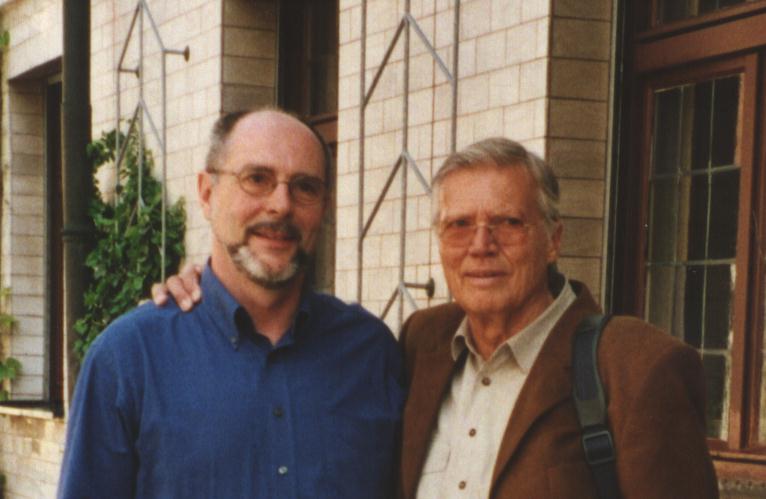

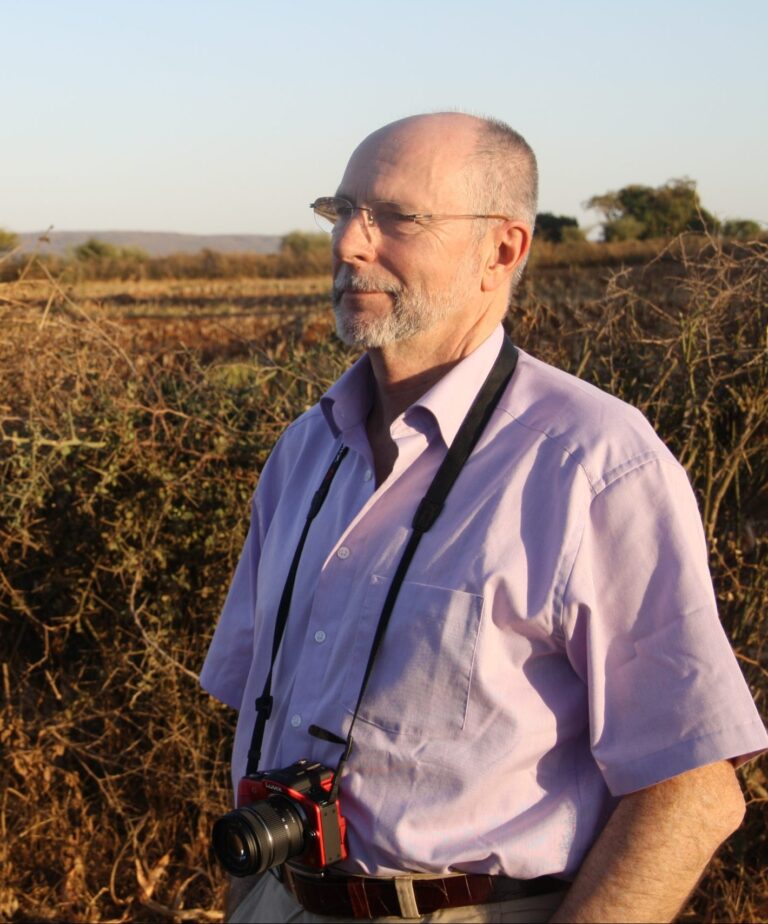

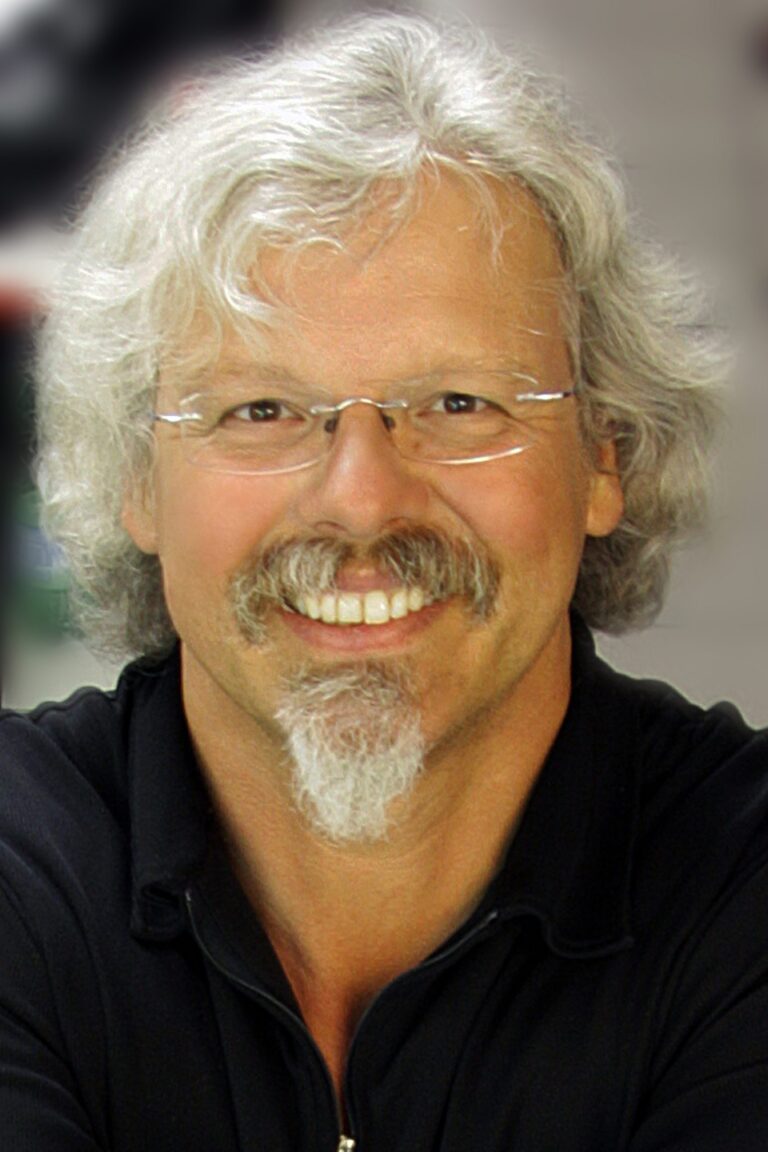

Joachim Gröger war von Anfang an mit dabei – eher dem Zufall geschuldet begleitete er 1981 Karlheinz Böhm nach Äthiopien und unterstützte bei der Umsiedlung der Bauernfamilien aus dem Flüchtlingslager Babile ins Erer-Tal. In den darauffolgenden Jahrzehnten war er Regionaler Ansprechpartner von MfM in Norddeutschland, enger Vertrauter von Karlheinz Böhm und längere Zeit stellvertretender Stifungsratsvorsitzender. Bis heute ist er als Kuratoriumsmitglied tätig.

Karlheinz Böhm legte immer viel Wert darauf, Zeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam zu verbringen, wenn er in München war. So gingen wir Anfang der 90er, als ich noch recht neu bei MfM war, einmal mit dem gesamten Team äthiopisch Essen. Wir saßen alle um einen runden Tisch, Almaz Böhm saß direkt neben mir.

Wer äthiopisches Essen kennt, weiß, dass es mit den Fingern gegessen wird. Also fingen wir alle an, das Fladenbrot Injera in Stücke zu reißen und in die verschiedenen köstlichen Soßen zu tunken. Auf einmal steckte mir Almaz Böhm eine Portion mit ihren Fingern in den Mund! Ich war total perplex – schließlich kannte ich sie kaum!

Die anderen am Tisch müssen meinen äußerst verwirrten und peinlich berührten Blick bemerkt haben und brachen in großes Gelächter aus. Ich wurde ganz rot und schaute fragend in die Runde, bis Karlheinz Böhm mir erklärte, dass es in Äthiopiens Kultur ein Zeichen von Freundschaft und Zuneigung ist, wenn an der Tafel auf diese traditionelle Weise Essen gereicht wird.

Eindeutig ein Team-Building der ganz besonderen Art!

Äthiopisches Büffet und Spargelwochen

Ums Essen geht es auch bei einer anderen Erinnerung an Karlheinz Böhm: Viele Jahre nach meiner Anstellung bei MfM war ich als Hoteldirektor im Hilton in Dortmund tätig. Durch die Stiftung dem Land immer noch sehr verbunden, führten wir im Hotelrestaurant äthiopische Wochen durch.

Als Höhepunkt sollte es eine große Veranstaltung mit Karlheinz Böhm zu Gast geben, verbunden mit einer klassischen Spendenaktion. Schon Wochen vorher hatten wir die Werbetrommeln gerührt, Leute aus der Wirtschaft, Politik, Journalisten und auch Schülerinnen und Schüler aus Dortmund eingeladen. Gemeinsam mit einem Redakteur vom WDR war eine Art Talkshow geplant, bei der Karlheinz Böhm auf großer Bühne interviewt wurde.

Auch für den gastronomischen Teil der Äthiopienwochen, nicht nur für den einen Abend der Veranstaltung, hatten wir unser absolut Bestes gegeben. Schon Wochen vorher hatten wir uns von den Köch:innen aus dem Hilton Hotel in Addis Abeba Rezepte zukommen lassen, dann Rohstoffe aus Äthiopien besorgt und ein äthiopisches Buffet zubereitet – natürlich auch in der Hoffnung, dass sich Karlheinz Böhm darüber ganz besonders freuen würde.

Als alle Gäste nach der Talkshow zum Buffet im Ballsaal liefen, bekam Karlheinz Böhm jedoch mit, dass im Hotelrestaurant parallel auch Spargelwoche war. Er war nicht zu bremsen und lief schnurstracks Richtung Restaurant. Es war herrlich zu sehen, mit welchem Genuss er den Spargel zu sich nahm, etwas, was er durch seine viele Zeit in Äthiopien wohl viel seltener aß. Die Gäste genossen gleichzeitig das äthiopische Büffet als Novum in Dortmund.

Nachdem Stephan Stahl eine Talkshow mit Karlheinz Böhm und Rupert Neudeck im Fernsehen sah, wollte er sich aktiv für den guten Zweck engagieren und rief spontan bei Menschen für Menschen an. So stieg er erst ehrenamtlich, und Anfang der 1990er für zwei Jahre auch hauptberuflich bei Menschen für Menschen ein. Später wandte er sich beruflich wieder der Hotellerie zu, hielt jedoch weiterhin Kontakt zur Stiftung und organisierte auch einige gemeinsame Veranstaltungen.

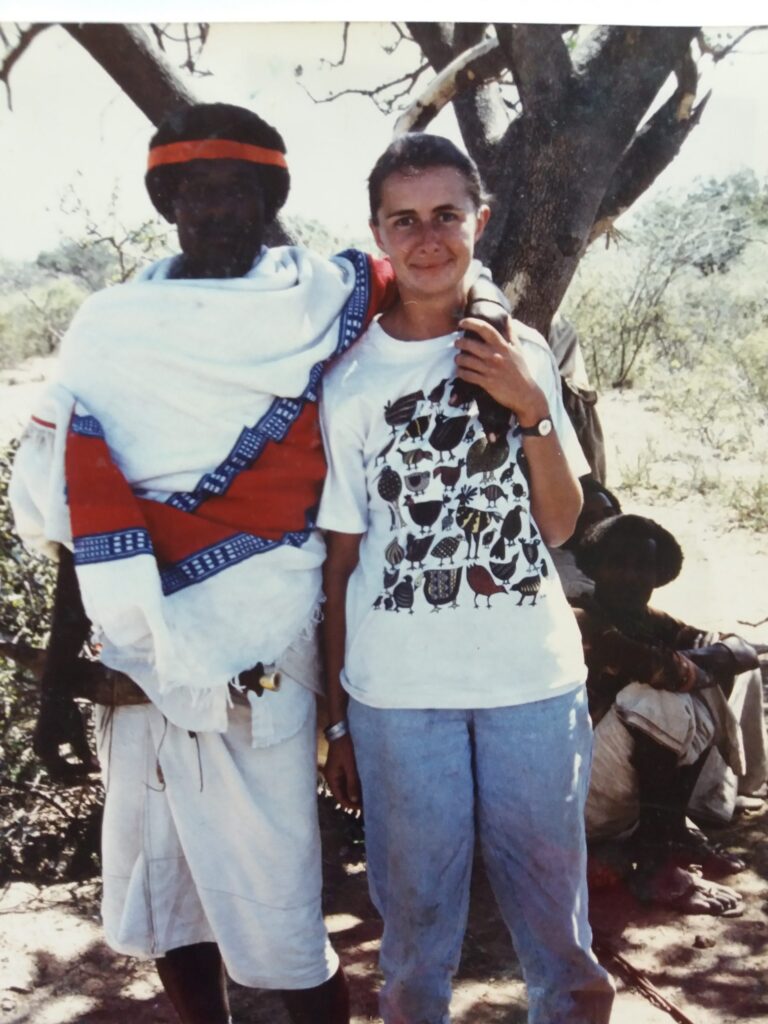

Im Januar 1984 fuhr ich das erste Mal, auf eigene Rechnung, nach Äthiopien – einfach, weil ich mehr über die Arbeit von Menschen für Menschen vor Ort in Äthiopien wissen wollte, nachdem ich ja nun schon zwei Jahre im Münchner Büro gearbeitet hatte. Zu diesem Zeitpunkt gab es nur ein Projektgebiet, das Erer-Tal, in das mehrere Tausend Halbnomad:innen, welche durch Dürren jegliche Lebensgrundlage verloren hatten, aus dem Hungerlager Babile umgesiedelt waren.

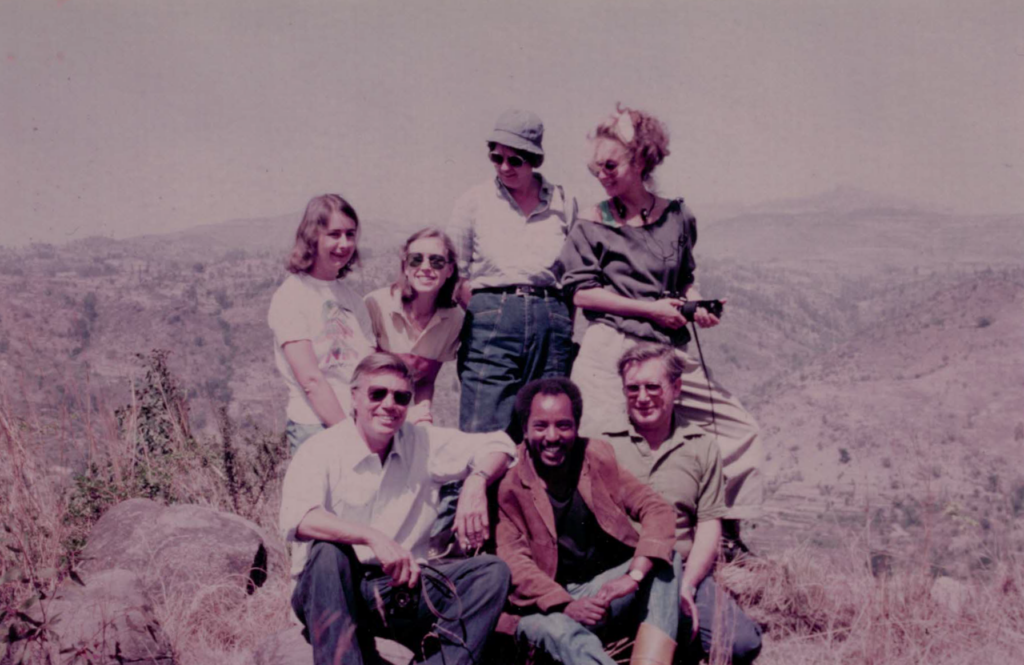

Bei diesem Aufenthalt in Erer waren gleichzeitig mit mir eine junge Österreicherin namens Claudia (eine gelernte Entwicklungshelferin) vor Ort, die vielleicht dort einen Job übernehmen sollte; ein Zahnarzt aus Düsseldorf, der sich darüber unterrichten wollte, welche Möglichkeiten es gäbe, die Zahnmedizin in kleinem Maße in MfMs Krankenstation anzusiedeln, mit seiner Partnerin, und natürlich Karlheinz Böhm plus seine damalige Freundin sowie Tibor, der landwirtschaftliche Leiter des Projektes.

Wir waren eine ziemlich vergnügte Runde, die nach getaner Arbeit abends oft beim Essen zusammensaß und den Tag ausklingen ließ. Eines Abends stießen auch noch zwei kubanische Offiziere aus einem Ausbildungscamp nicht weit von Erer zu uns, in dem die äthiopischen Soldaten damals von den Kubanern lernten. Den Offizieren war es dort langweilig und ab und zu tauchten sie in Erer auf, um was Vernünftiges zu trinken zu bekommen und Gesellschaft zu haben.

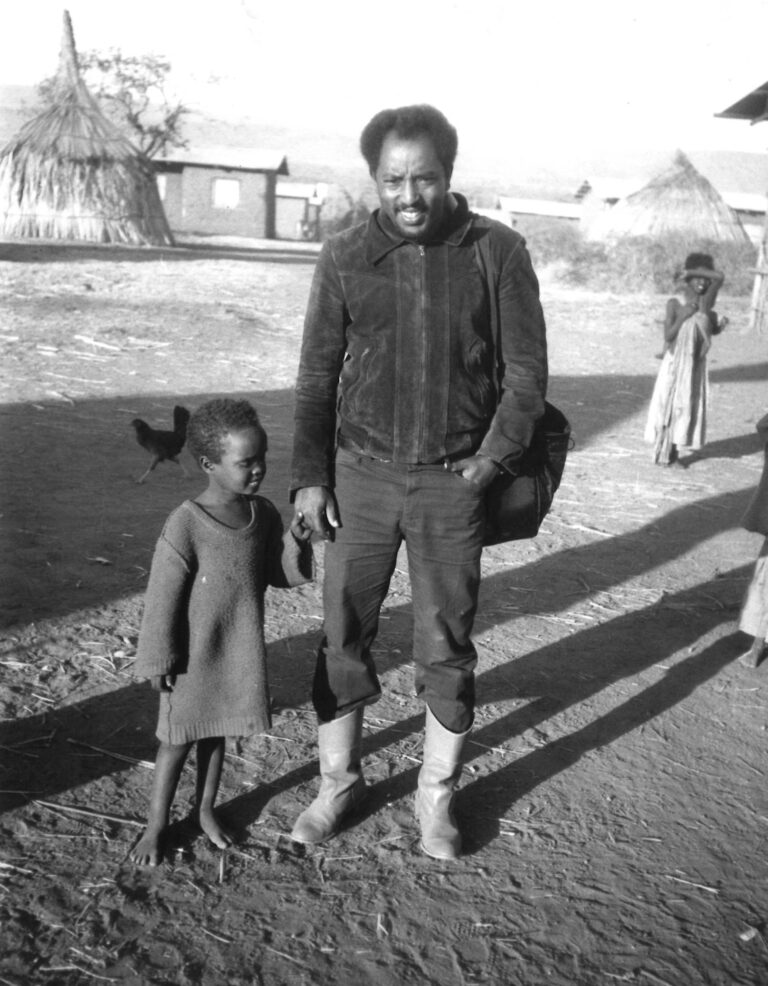

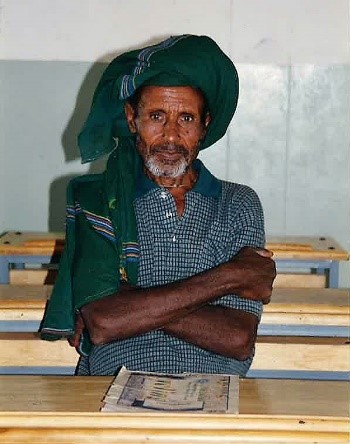

Abdi Ali - ein Mann der ersten Stunde

Im Laufe des Abends kam auch noch Abdi Ali, der „Bürgermeister“ eines der Siedlerdörfer und setzte sich zu uns. Abdi Ali, heute 86 Jahre alt, war einer der ersten Siedler aus dem Halbnomadenstamm der Hauiwa und sozusagen ein Mann der ersten Stunde. In seiner Kindheit war er gemeinsam mit seiner Familie noch als Nomade durch das Grenzgebiet zwischen Somalia und Äthiopien gezogen, wurde dann jedoch durch Krieg und Dürre vertrieben und kam so ins Hungerlager Babile. Mit ihm und einigen anderen begann Karlheinz Böhm seine Arbeit in Äthiopien und gründete die ersten Dörfer im Erer-Tal.

Abdi Ali verstand natürlich kein Wort von unserer Unterhaltung und trank als Moslem auch keinen Wein. Aber das Glas Milch, das ihm statt Wein eingeschenkt wurde, trank er mit Bedacht und verschwand wieder. Karlheinz und die anderen verschwanden auch, und Claudia und ich saßen da mit den beiden Kubanern. Die waren zwar sehr nett, aber wir waren müde, wollten jedoch nicht so unhöflich sein wie die anderen. Irgendwann verabschiedeten sich die Kubaner schließlich, und als wir aus dem Küchen- und Speisehaus kamen, saß da Abdi Ali mit dem Gewehr über den Knien neben der Tür. Wir wunderten uns sehr – denn wir dachten, er wäre wie alle anderen schlafen gegangen.

Auf unsere Nachfrage erzählte er unserem Dolmetscher am nächsten Tag, er hätte auf uns aufgepasst, bei Soldaten könne man nie wissen. Später erfuhr ich auch, dass Abdi Ali diesen Wachdienst auch schon bei Karlheinz Böhm etabliert hatte. Immer, wenn Karlheinz Böhm in Erer war, setzte er sich nachts vor dessen Haustür und wachte über seinen Schlaf – aus Dankbarkeit für alles, was ihm durch die Arbeit von Menschen für Menschen ermöglicht wurde.

Barbara Ertl war ab 1982 die erste, damals ehrenamtliche, Sekretärin der heutigen Stiftung Menschen für Menschen. Ab 1983 leitete sie dann das erste wirkliche MfM-Büro in der Kaufinger Straße. Nach ihrem Umzug nach Berlin 1986 war sie weiterhin ehrenamtlich im Arbeitskreis tätig.

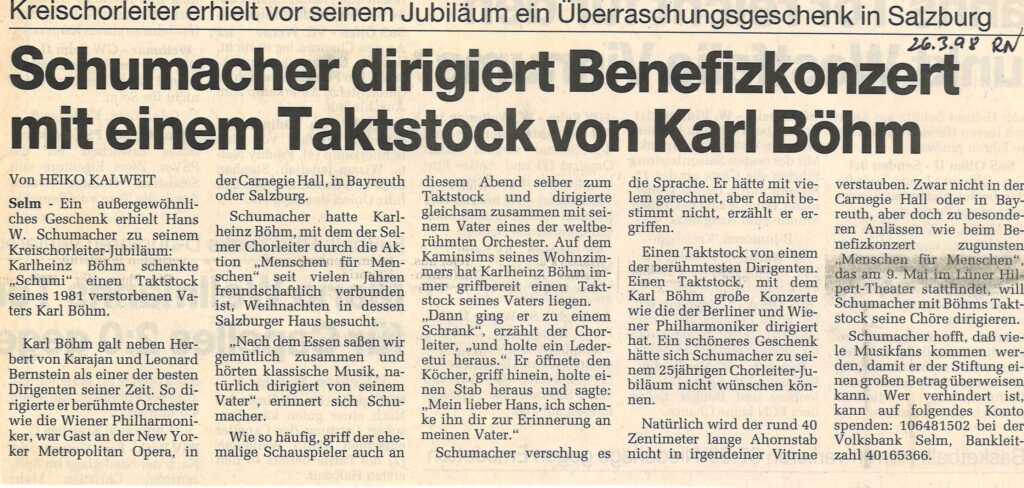

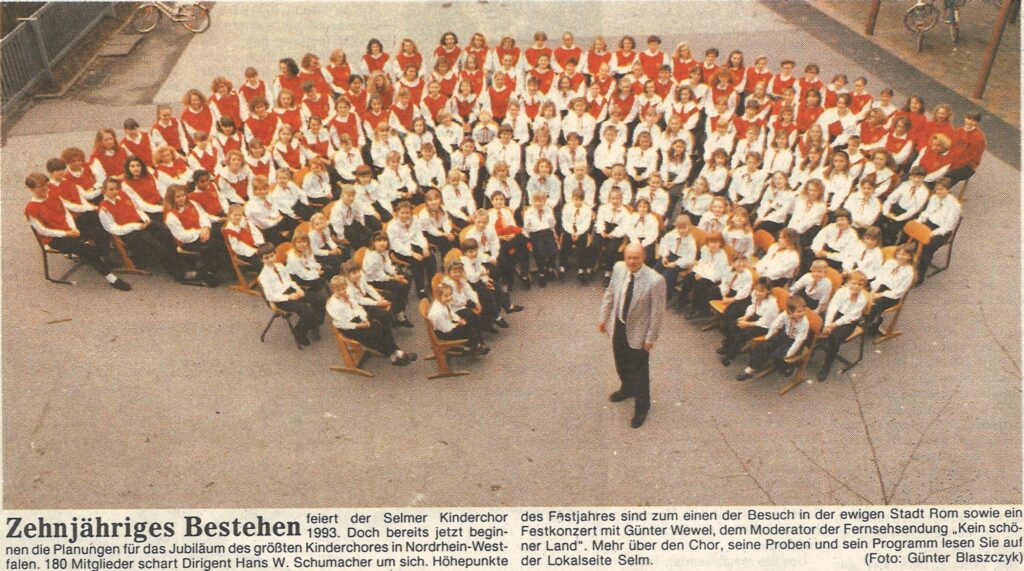

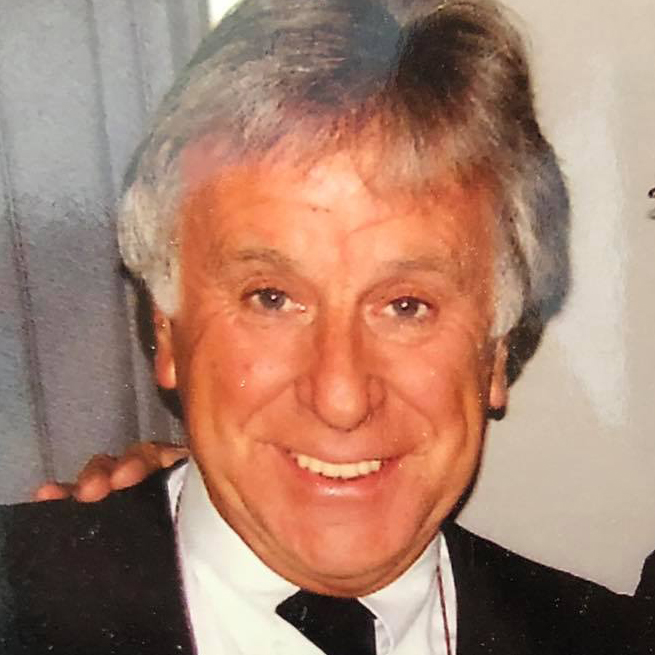

Als Musiklehrer und Chorleiter standen bei mir 1988 zwei Jubiläen an: 25 Jahre Chorleiter und 15 Jahre Kreischorleiter. Das sollte gebührend gefeiert werden, allerdings wollte ich dabei den guten Zweck in den Vordergrund stellen. Ich stieß bei meiner Suche nach einer geeigneten gemeinnützigen Organisation eher zufällig auf Menschen für Menschen, deren Arbeitsansatz mir gefiel. So entschied ich mich, in meiner Heimatstadt Selm ein großes Benefizkonzert zugunsten der Stiftung zur Feier der Jubiläen auf die Beine zu stellen.

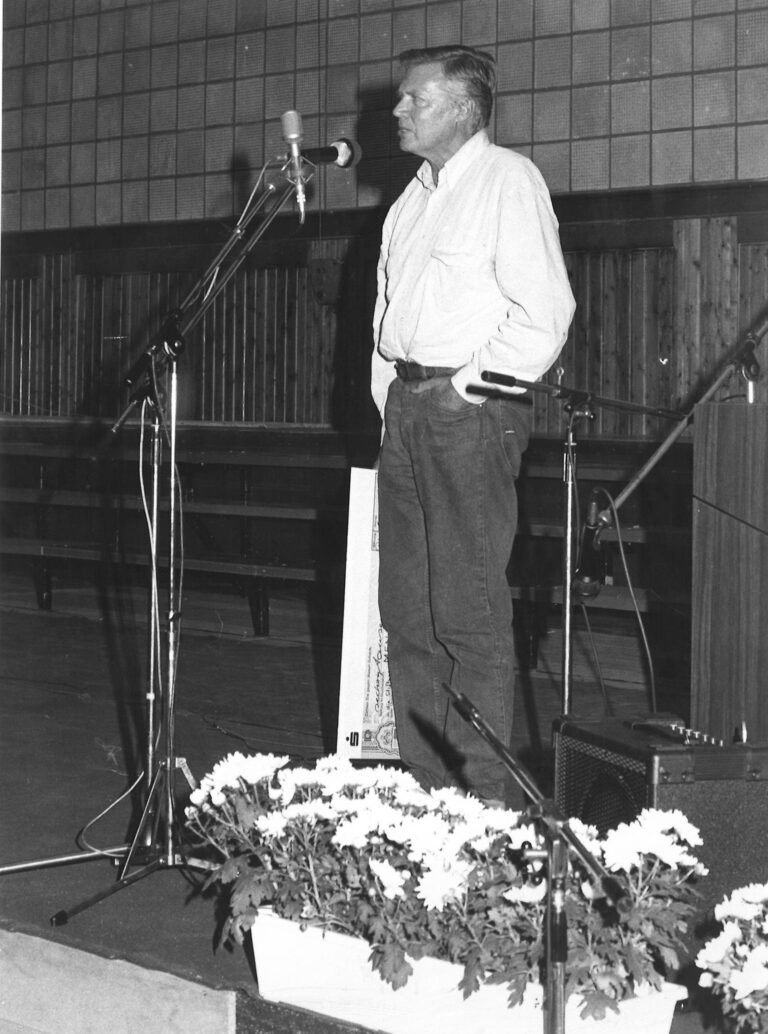

Gemeinsam mit einer dafür gegründeten Arbeitsgruppe organisierten wir in den nächsten Wochen alles im Detail, ein ganzes Konzertprogramm mit den verschiedensten Chören wurde erstellt, als Veranstaltungsort wurde die große Schul-Turnhalle reserviert und wir verbrachten viel Zeit mit dem Verkauf der Tickets, der Akquise von Sponsoren etc. Natürlich wurde auch der Gründer der Stiftung, Karlheinz Böhm, eingeladen, und wir freuten uns riesig, als dieser auch zusagte.

Der Auftakt: Benefizkonzert in Selm

Am 9. September 1988 war es dann soweit: Karlheinz Böhm stand schon am Morgen des Tages bei uns auf der Fußmatte – und als er das Klavier in meinem Wohnzimmer sah, setzte er sich erstmal spontan daran und spielte ein paar Stücke. Der Mann war mir auf Anhieb sympathisch. Nachdem Karlheinz Böhm am Nachmittag noch in der Schule den Kindern und Jugendlichen von Äthiopien und seiner Arbeit vor Ort berichtete, stand dann abends das Konzert an.

Alles lief wie am Schnürchen, die Musik riss alle mit und es hätte schöner nicht sein können. Auch eine ganz besondere Überraschung hatten wir im Programm: Der Kinderchor mit 80 Mädchen und Jungen sang unter meiner Leitung das „Lied an Karlheinz Böhm“, welches ich, basierend auf der Melodie von einem Lied Rosenstengels, geschrieben hatte. Ich war doch mächtig aufgeregt, ob auch alles klappen würde – doch die Sorge war völlig unberechtigt. Sehen und hören Sie selbst:

Karlheinz Böhm stürmte nach dem Lied auf die Bühne, umarmte mich überschwänglich und es war klar: Die Überraschung war gelungen. Am Ende konnten wir einen Spendenscheck von 60.000 DM überreichen – eine Summe, mit der niemand von uns gerechnet hätte.

Langjähriges und taktgebendes Engagement

Aus diesem zunächst einmaligen Engagement wurde in der Folge so viel mehr, wir gründeten einen Arbeitskreis in Selm, ein paar Jahre später wurde ich dann auch regionaler Ansprechpartner von MfM für Nordrhein-Westfalen. Karlheinz Böhm traf ich so in den nächsten Jahren regelmäßig, organisierte viele Veranstaltungen und begleitete ihn auf Vorträge. Wir hatten immer eine tolle Zeit zusammen, er war so viel normaler als man das von einem bekannten Schauspieler erwartete.

Zu den Highlights der vielen Erlebnisse in den folgenden Jahren gehörte definitiv auch das Benefiz-Freundschaftsspiel zwischen Borussia Dortmund und der russischen Mannschaft Tsernomoretz Novorossisk in Selm 1995, bei dem auch Trainer Otmar Hitzfeld und Matthias Sammer dabei waren und über 100.000 DM Spenden zusammenkamen.

Ein weiteres persönliches Highlight war, als ich einmal bei Karlheinz Böhm zuhause in Salzburg zum Abendessen war und er mir eines der schönsten Geschenke meines Lebens machte. Wir saßen gemütlich beieinander, als Karlheinz plötzlich aufstand, zum Schrank ging, und ein kleines Kästchen daraus hervorholte, das er mir überreichte. Vorne war eine persönliche Widmung an mich darauf – und in dem Kästchen befand sich der Taktstock von Karls Vater, welcher einer der berühmtesten Dirigenten seiner Zeit war. Ich war so gerührt, dass es mir die Sprache verschlug. Viele Konzerte habe ich seitdem mit diesem Taktstock dirigiert, es war jedes Mal etwas ganz Besonderes.

Das Benefizkonzert 1988 bildete so den Auftakt von 30 Jahren Engagement für Menschen für Menschen – es war eine sehr prägende Zeit, die mir bis heute immer wieder vor Augen führt: Wir brauchen Menschen für Menschen!

1988 rief Hans Wilhelm Schumacher aus Anlass zweier Jubiläen (15 Jahre Kreischorleiter und 25 Jahre Chorleiter) eine Arbeitsgruppe in seinem Heimatort Selm zusammen. Diese sollte ihn bei der Organisation eines Benefizkonzertes zugunsten MfMs unterstützen. Doch es blieb nicht bei diesem einem Konzert – daraus wurden 30 Jahre Engagement im Arbeitskreis Selm und auch als regionaler Ansprechpartner für Nordrhein-Westfalen. Noch dazu entstand eine enge Freundschaft mit Karlheinz Böhm.

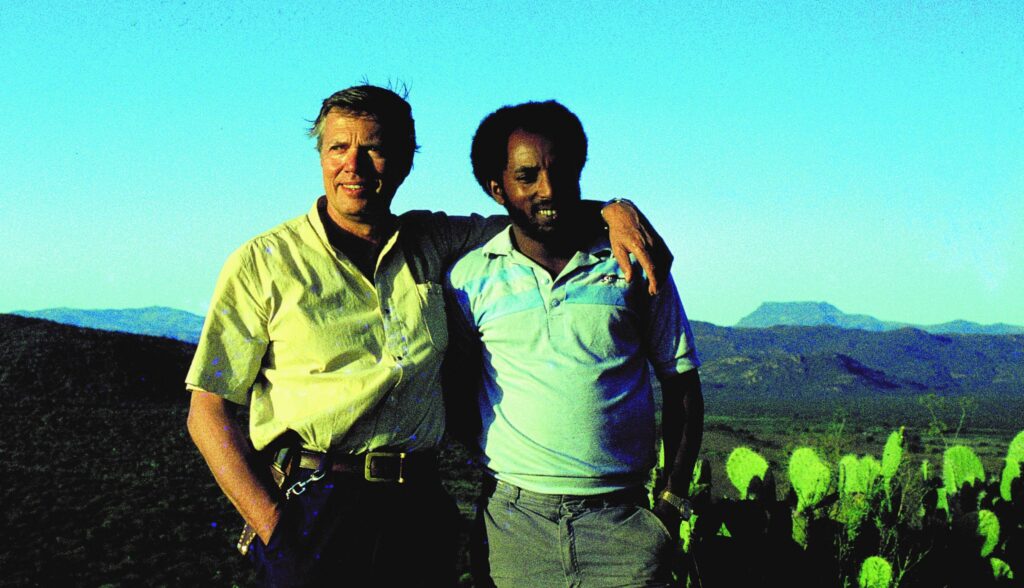

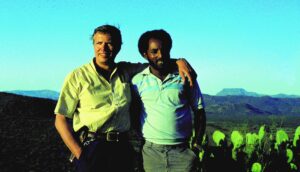

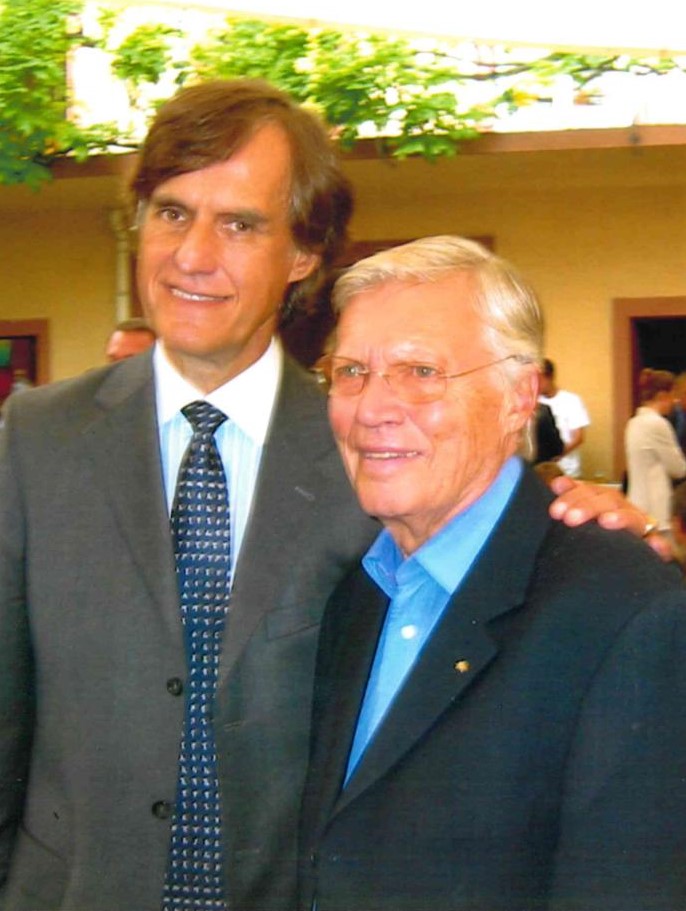

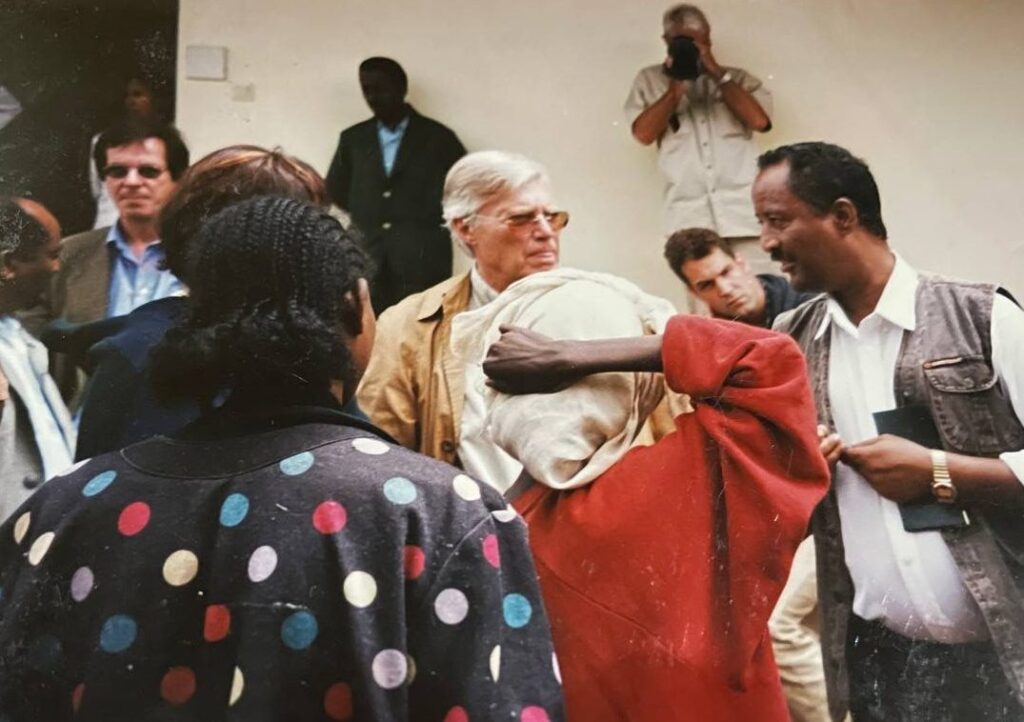

Überaus bewegend: Auf der kürzlichen Jubiläumsgala anlässlich des 40. Geburtstags von Menschen für Menschen in München hatte ich ein völlig überraschendes Wiedersehen nach 40 Jahren mit Ato Berhanu Negussie, dem erstem äthiopischen Mitarbeiter von Karlheinz Böhm.

Wie kam es dazu? Eine Rückblende: Oktober 1981, auf dem Frankfurter Flughafen kurz vor Abflug, die Lufthansa ließ ausrufen: „Herr Wrede, bitte zur Information!“ Dort bekam ich eine telefonische Weisung des Auswärtigen Amts: „Karlheinz Böhm ist in der Maschine nach Addis Abeba. Kümmern Sie sich um ihn!“ Seit Mai 1979 war ich unter anderem Kulturattaché der Botschaft in Addis Abeba. So lernte ich Karlheinz kennen: „Im Flug“.

In Addis Abeba holte uns Botschafter Rüdiger Freiherr von Pachelbel persönlich ab, er lud in die Residenz ein. Schon auf der Fahrt dahin schaffte es Karlheinz, sich zur Übernachtung daselbst einzuladen. Pachelbel ließ sich gerne „übertölpeln“, rief mich aber nach einigen Tagen an: „Wrede, übernehmen Sie!“ So zog Karlheinz für die nächsten Tage bei mir ein.

Gemeinsam haben wir die außerordentlich kooperativen Ministerien der äthiopischen Regierung aufgesucht. Sie ebneten Karlheinz die Wege ins Land, etwa zu dem Flüchtlingslager im ostäthiopischen Babile. Schnell ließ sich im fruchtbarem Erer-Tal ein Grundstück finden, wo Karlheinz viele Jahre regelmäßig lebte und besuchbar war (Ich durfte auch kommen).

Geholfen hat vom ersten Tag an Ato Berhanu, der als engster Mitarbeiter von Karlheinz später viele Jahre Landesrepräsentant der Stiftung war und zum Freund wurde. So unsere erste Begegnung – gleichsam „Present at the Creation“. Ich war Zeuge: Mitentscheidend für die heutige grandiose Erfolgsbilanz der Stiftung war die glaubwürdig spürbare Grundeinstellung von Karlheinz Böhm: Partnerschaft auf Augenhöhe, inspiriert von seinem Charme und seiner persönlichen Zugewandtheit.

Im März 1982 verließ ich Äthiopien, hatte danach unterschiedliche Auslandsposten. Mit Karlheinz blieb freundschaftlicher Kontakt. Auf meinem letzten Posten bei der Welternährungsorganisation in Rom Ende Juni 2011 hielt ich dann meine letzte Rede als deutscher Botschafter: unter äthiopischem (!) Vorsitz – der Kreis schließt sich.

Hans-Heinrich Wrede trat nach seiner Ausbildung als Volljurist 1977 in den Auswärtigen Dienst ein. Von Mai 1979 bis März 1982 war er als Kultur-, Presse-, Rechts – und Konsularreferent an der Deutschen Botschaft in Addis Abeba tätig. Hauptprojekt seiner Arbeit dort war die Nationale Alphabetisierungskampagne, für die Deutschland Äthiopien mit Studien-Stipendien, Ausstellungen von Künstler:innen und Forschungsaufenthalte von Wissenschaftler:innen unterstützte. Weitere Posten hielt er u.a. in La Paz, Wien und London, sowie als Botschafter bei der UNESCO und bis zu seiner unfreiwilligen Pensionierung bis 2011 in Rom als Botschafter bei der FAO, WFP und IFAD.

„1997 kam es zu der geplanten Reise von Carl-Dieter Spranger, dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, nach Äthiopien. Gemeinsam mit Karlheinz Böhm reiste er ins Hochland in unser damaliges Projektgebiet Merhabete.

Dort traf Minister Spranger auf genau den Bauern, von dem Karlheinz Böhm in dem vorangegangenen Treffen in Bonn ein Foto gezeigt hatte. Dieser Bauer, Ato Seleki, wurde als Modellfarmer von der Stiftung Menschen für Menschen unterstützt.

Was bedeutet das konkret? In den abgelegenen dörflichen Gemeinschaften fördert MfM mutige Bauern, die Neuerungen gegenüber aufgeschlossen und bereit sind, ihre traditionelle Landwirtschaft nachhaltig und zukunftsträchtiger zu gestalten.

Konventionelle Getreidefelder werden zu multifunktionalen Gärten

Sie bekommen Samen und Setzlinge aus den stiftungseigenen Baumschulen zu einem vergünstigten Preis, und sie lernen von Fachleuten, wie sie durch einen ökologisch ausgerichteten Landbau mehr aus ihrem Boden herausholen – etwa über die Methode des “Agroforestry”.

Dabei werden konventionelle Getreidefelder in multifunktionale Gärten umgewandelt, in denen Ernten in mehreren Stockwerken möglich sind: Gemüse am Boden, Kaffee in Strauchhöhe, Obst an Bäumen. Die Zweige der Sesbania-Laubgehölze dienen als Viehfutter, außerdem gewinnen die Bauern wertvolles Bauholz, wenn der Schattenwurf der schnell wachsenden Silbereichen zu dicht wird und einzelne Bäume herausgeschlagen werden können.

Gewöhnlich ist zu Beginn lediglich einer von zehn Bauern innovationsfreudig. Die große Mehrheit wartet erst einmal ab. Aber sobald die ersten Ernten und Erfolge der Modellfarmer sichtbar werden, werden diese zu Vorbildern und in kurzer Zeit werden ganze Dörfer zu Nachahmern.

Minister Spranger nimmt's mit Humor

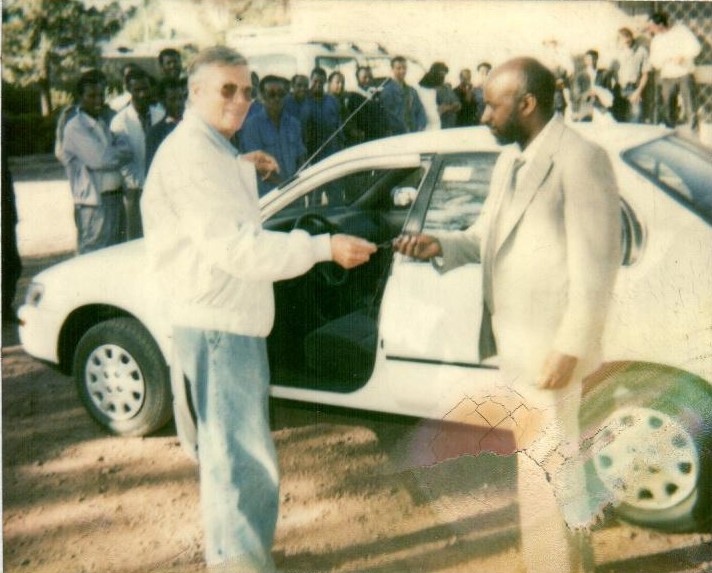

Herr Spranger war ganz begeistert von allem, was Ato Seleki ihm zeigte und wie herzlichst er von ihm aufgenommen wurde. Er beschloss, ihm einen speziellen Wunsch zu erfüllen. Auf Nachfrage erklärte Ato Seleki, dass er einen Ochsen gut gebrauchen könnte. Der Minister versprach, ihm diesen Wunsch zu erfüllen.

Zwei Monate nach dieser gemeinsamen Reise war Karlheinz Böhm wieder in Äthiopien und besuchte auch wieder die Projektregion Merhabete. Der Modellfarmer Ato Seleki präsentierte ihm ganz stolz den neuen Ochsen, ein rotbraunes, ungebärdiges Tier, welchem er – dem Schenkenden zu Ehren – den Namen „Spranger“ gegeben hatte.

Als Karlheinz Böhm dies dem Minister am Telefon erzählte, lachte der laut auf – so einen Namensvetter im ländlichen Raum Äthiopiens hat schließlich kaum jemand.“

Rüdiger Hoffmann fing 1985 als Ehrenamtlicher bei Menschen für Menschen an und wurde dann ab 1986 festangestellt. Da das Team anfänglich noch sehr klein war, gehörte alles zu seinen Aufgaben: von Spendenquittungen, über Technik, zu Veranstaltungsorganisation bis hin zum Staubsaugen im Büro. Bis heute ist Rüdiger Hoffmann für den Einkauf, Transport und Logistik bei MfM zuständig.

In den ersten Jahren nach der Gründung von Menschen für Menschen stand Karlheinz Böhm staatlichen Fördermitteln für unsere Arbeit in Äthiopien stets skeptisch gegenüber. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit seinerzeit, Jürgen Warnke, verknüpfte die staatlichen Hilfen doch oft mit politischen Maßstäben, in dem nur Staaten mit einem ähnlichen Wirtschaftssystem wie dem der Bundesrepublik Deutschland Unterstützung bekommen sollten. Karlheinz Böhm hat dies stets angeprangert.

Doch in den 1990er-Jahren wuchs die Anzahl der Fördermöglichkeiten vom Bundesministerium stark, während die Spendenbereitschaft für MfM sank. So spielte ich mit dem Gedanken, dass man, um in der Entwicklungszusammenarbeit weiterhin am Ball zu bleiben, auch staatliche Fördermittel in Erwägung ziehen sollte.

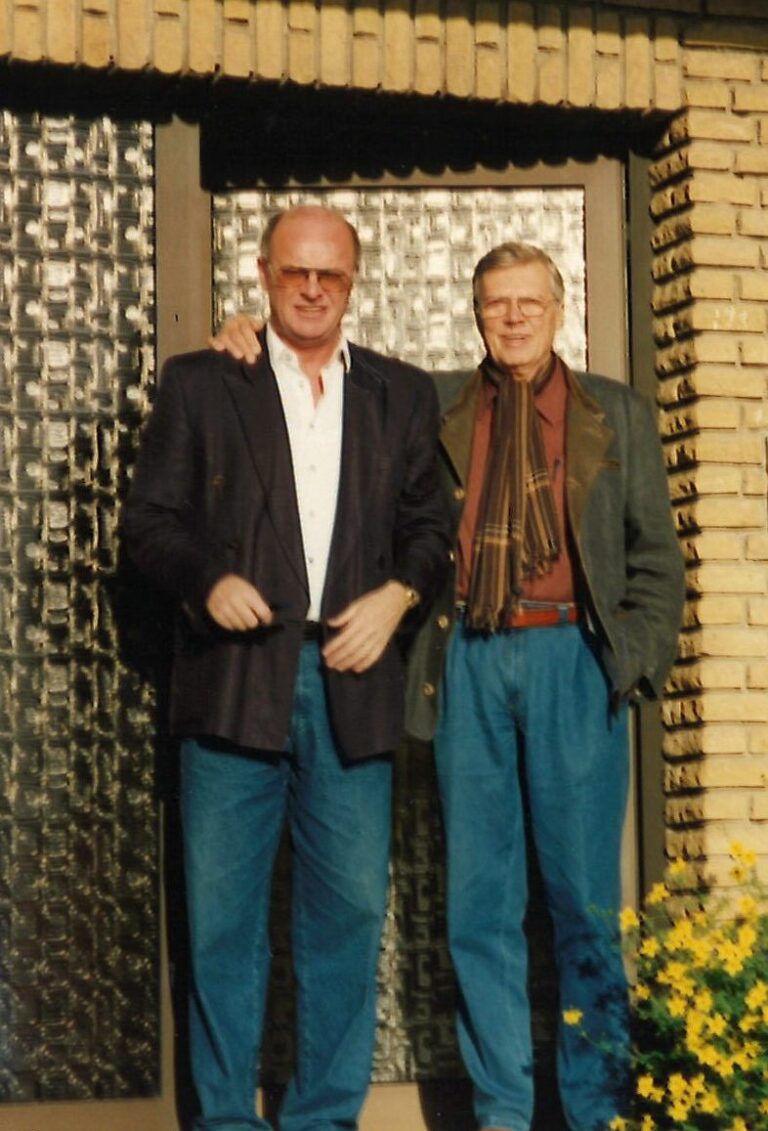

Lange redete ich darüber mit Karl. Am Ende beschlossen wir, uns zumindest mit dem damaligen Minister Carl-Dieter Spranger auszutauschen. Bald darauf wurden wir zu einem Gespräch ins Ministerium in Bonn eingeladen.

Steifer Rahmen und große Verwirrung

Das Treffen fand in einem riesigen Amtszimmer statt, mit Herrn Spranger am Kopf eines langen Tafeltischs, an der einen Seite sieben bis acht Referentinnen und Referenten seines Ministeriums, auf der anderen Seite Karlheinz Böhm und ich. Der Rahmen war steif und es wurde nicht besser dadurch, dass Herr Spranger das Treffen mit einem langen Monolog begann. So etwas lag Karlheinz Böhm gar nicht, er war immer für Dialog, für den Austausch und ein gleichwertiges Gespräch.

Nach etwa 15 Minuten, als Herr Spranger immer noch niemand anderen hatte zu Wort kommen lassen, fing Karlheinz neben mir an, in seiner Tasche unter dem Tisch zu kramen. Es war offensichtlich, dass er nach etwas suchte, genauso offensichtlich war, dass alle Anwesenden dies auch mitbekamen. Was macht er da bloß, dachte ich mir.

Dann schien Karlheinz Böhm gefunden zu haben, was auch immer er suchte, er zog zwei Fotos aus der Tasche und legte sie so vor sich auf den Tisch, dass die Fotos nach unten zeigten. Langsam, Zentimeter für Zentimeter, schob er die Fotos weiter in Richtung des Ministers. Dieser war total irritiert und unterbrach schließlich seine Rede.

Karlheinz Böhms unkonventielle Art und Weise

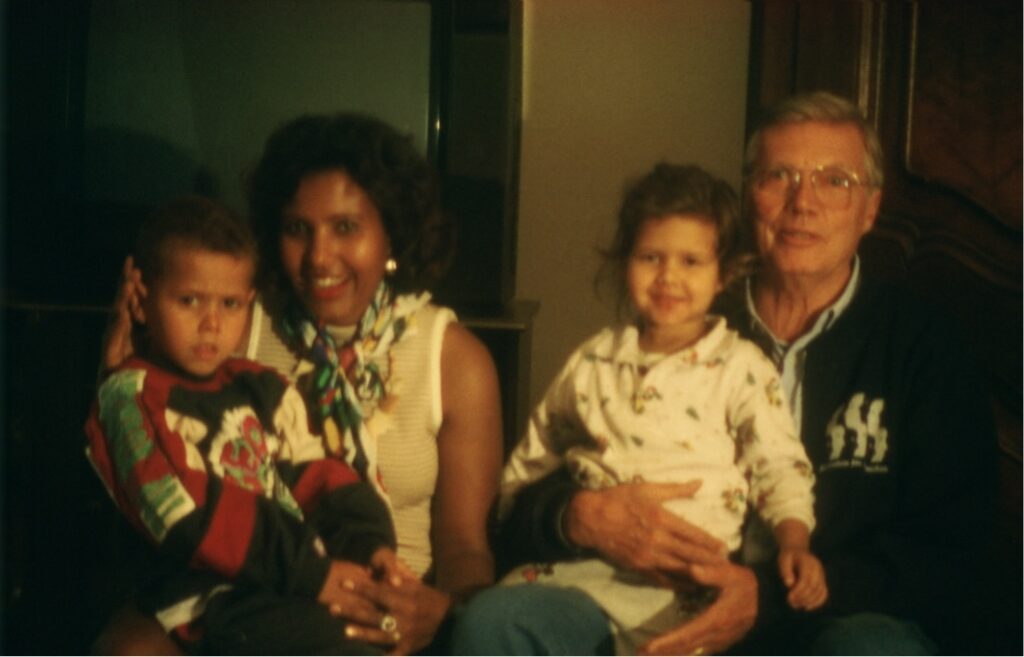

Diesen Moment nutze Karlheinz Böhm. Er sagte: „Ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen“, und gab Herrn Spranger die Bilder. Auf einem war ein Bauer in Äthiopien, auf dem anderen Almaz und Nici, Karlheinz Böhms Familie, zu sehen. Herr Spranger war sichtlich durcheinander. Karl schaute ihn an und meinte: „Kommen Sie doch einfach mal nach Äthiopien und besuchen mich da.“ Punkt. Das war’s, nach einem kurzen weiteren Austausch verließen wir das Ministerium. An Fördermittel war – davon war ich überzeugt – nicht mehr zu denken. Doch, kaum zu glauben, nach zwei Wochen rief das Büro von Herrn Spranger an, dass dieser eine Reise nach Äthiopien plane und sich dort gerne mit Karlheinz Böhm treffen würde.

Was nimmt man daraus mit? Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass Herr Spranger nach unserem doch unkonventionellen Auftreten im Ministerium noch irgendein Interesse an uns und der Arbeit der Stiftung hätte. Und doch, er stimmte zu, und reiste kurze Zeit später nach Äthiopien, um mehr über die Arbeit von Menschen für Menschen vor Ort zu erfahren.

Karls Umgang mit den Menschen war anders, als es gerade in Politikkreisen üblich war. Und doch war es genau dieser direkte, bodenständige Umgang mit Menschen, immer auf Augenhöhe, durch die Karlheinz Böhm eine ganz andere Verbindung zu den Leuten aufbauen und sie für sich und sein Anliegen gewinnen konnte.

Wie es in Äthiopien mit Minister Carl-Dieter Spranger weiterging, erzählt MfM-Mitarbeiter Rüdiger Hoffmann in der nächsten Anekdote. Ein Protagonist dieser Geschichte: Der äthiopische Bauer auf dem Foto, das Karlheinz Böhm dem Minister gezeigt hatte…

Schon 1984 begann Axel Haasis als Schüler, ehrenamtlich für Menschen für Menschen zu arbeiten und setzte dieses Engagement auch während seines Studiums fort. Von 1993-2013 war er hauptamtlich für die Stiftung tätig, erst als Leiter der Fundraising-Abteilung (bis 2002), dann als Geschäftsführer.

Ich glaube, dass es mein Schicksal war, Menschen für Menschen zu meiner Lebensaufgabe zu machen. Alles begann am 19. Dezember 1981. Ich arbeitete zu dem Zeitpunkt als Sozialarbeiter im Bisidimo-Krankenhaus, einem Leprakrankenhaus im Erer-Tal, das von der Deutschen Leprahilfe finanziert wurde.

An dem Tag war Karlheinz Böhm vor Ort und im Austausch mit dem Chef unseres Krankenhauses. Karl hatte zwar einen eigenen Übersetzer dabei, dieser konnte jedoch nur Amharisch-Englisch übersetzen, Karl jedoch suchte jemanden, der auch Afaan Oromo übersetzen konnte. Mein Chef nahm mich hinzu, und bat mich, Karlheinz Böhm für einen Tag als Übersetzer zu begleiten.

Während wir das Gelände auf unserer ersten Fahrt verließen, erzählte mir Karl, warum er nach Äthiopien, und insbesondere ins Erer-Tal, gekommen war. Ich war sehr beeindruckt von seinem Tatendrang und seiner Vision. An diesem Tag fuhren wir zum provisorischen Flüchtlingslager Babile. Ich bemühte mich nach Kräften, dem kulturellen Kontext entsprechend zu übersetzen, und ihm dabei noch mehr über die Beweggründe der Menschen zu erzählen. Ich glaube, das gefiel ihm, und nach unserer Rückkehr zum Krankenhaus bat er mich, dauerhaft für ihn als Übersetzer zu arbeiten.

Der Beginn von so viel Neuem

So kam es, dass ich aus einer eintägigen Übersetzungstour über die nächsten Jahrzehnte meines Lebens entschied. Vieles habe ich gemeinsam mit Karl erlebt und ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich an einige der Begebenheiten denke, die während meiner Tätigkeit als Übersetzer entstanden. Einige davon ergaben sich aus kulturellen Unterschieden. Andere wiederum sind auf den unterschiedlichen sozialen Status zurückzuführen. Das waren oft ganz schöne Herausforderungen.

Zum Beispiel hat Karlheinz Böhm oft versucht, die Menschen in den Projektgebieten mit Zahlen zu motivieren. Er pflegte zu sagen: „Wenn Sie hart arbeiten und Ihren Teil zu dem Projekt beitragen, gebe ich alles, um eine weitere Million Euro an Spendengeldern für Ihr Projekt zu sammeln.“ Aber sie wussten nie, was eine Million Euro bedeuten, wie viel Geld das war. Also musste ich den Betrag in Kamele umrechnen, um zu erklären, wie viele die Zahl bedeutet. Karl musste bei solchen Arten von Barrieren immer sehr schmunzeln.

Nach einigen Jahren Übersetzungsarbeit wurde ich zum Projektleiter in Merhabete befördert, von wo aus ich auch eine Zeitlang unsere Projektarbeit in Derra koordinierte.

Prägende Momente: unser schlimmer Unfall

Als langjähriger Mitarbeiter von Menschen für Menschen war meine tägliche Arbeit voll von Zwischenfällen, Höhen und Tiefen. An zwei davon – einen negativen und einen positiven – erinnere ich mich ganz besonders. Der erste davon war der Tag, an dem Karlheinz und ich einen Autounfall hatten. Das war im Jahr 2007. Wir waren auf dem Weg von Harar zum Flughafen Diredawa, um nach Addis zu fliegen. Als wir zwischen Haromaya und Awaday ankamen, stieß ein entgegenkommendes Fahrzeug in einer scharfen Kurve mit dem Fahrzeug der Stiftung zusammen.

Ich war eine Zeit lang bewusstlos. Als ich wieder wach wurde, war Karl nirgends zu sehen. Ich blutete stark, doch das war mir egal. Ich machte mich sofort auf die Suche nach Karl. Ich hatte große Angst, dass er nicht überlebt hatte. Zum Glück waren schon einige Bewohner aus dem naheliegenden Dorf an der Unfallstelle, einer von ihnen sagte mir, dass Karl am Leben und ins Krankenhaus gebracht worden sei. Nach einer Weile brachten sie mich auch ins Diredawa-Krankenhaus und schließlich sah ich Karlheinz auf dem Krankenbett liegen. Es ging ihm schlecht, und es dauerte eine ganze Weile, bis er wieder auf den Beinen war.

Nach der Genesung sagte Karl oft zu mir: „Berhanu, ob du es glaubst oder nicht, der Unfall hat mich zehn Jahre älter gemacht“. Natürlich glaubte ich ihm das – ich war mir sogar sicher, dass es ihn noch schneller hat altern lassen, da er danach nie wieder körperlich so fit war wie zuvor. Trotzdem haben wir diese Zeit als Freunde gemeinsam gemeistert – es sind prägende Momente, die man nicht vergisst.

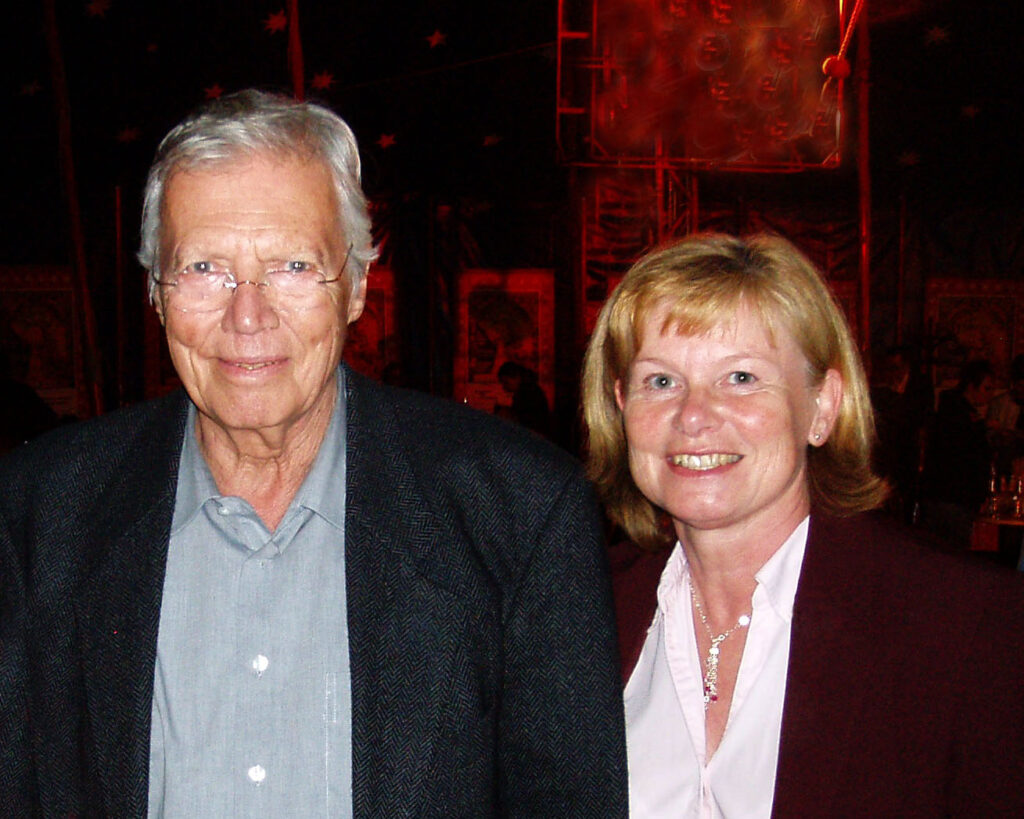

Eine ganz besondere Ehrung

Eine zweite Begebenheit erfüllt mich mit großem Stolz. Ich begann als Übersetzer für die Stiftung zu arbeiten. Nach vielen weiteren Schritten mit mehr und mehr Verantwortung wurde ich schließlich Landesrepräsentant von Menschen für Menschen in Äthiopien. In Anbetracht der 38 Jahre, die ich zu dem Zeitpunkt für Menschen für Menschen gearbeitet hatte, verlieh mir der deutsche Präsident 2019 das Bundesverdienstkreuz. Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel, es war etwas, womit ich niemals gerechnet hätte.

Heute bin ich im Ruhestand. Aber eine Lebensaufgabe gibt man nicht einfach mit der Pensionierung ab – und so berate ich weiterhin die aktuelle Führung des äthiopischen Teams. Denn meine Seele ist definitiv bei Menschen für Menschen geblieben.

Berhanu Negussie war der erste Mitarbeiter von Menschen für Menschen in Äthiopien – erst als Dolmetscher, dann als Projektmanager und schließlich von 2002 bis zu seiner Pensionierung 2020 als Landesrepräsentant. Noch dazu war er ein enger Vertrauter und ständiger Berater von Karlheinz Böhm, und unterstützt auch nach seiner Pensionierung MfM weiterhin in beratenden Tätigkeiten.

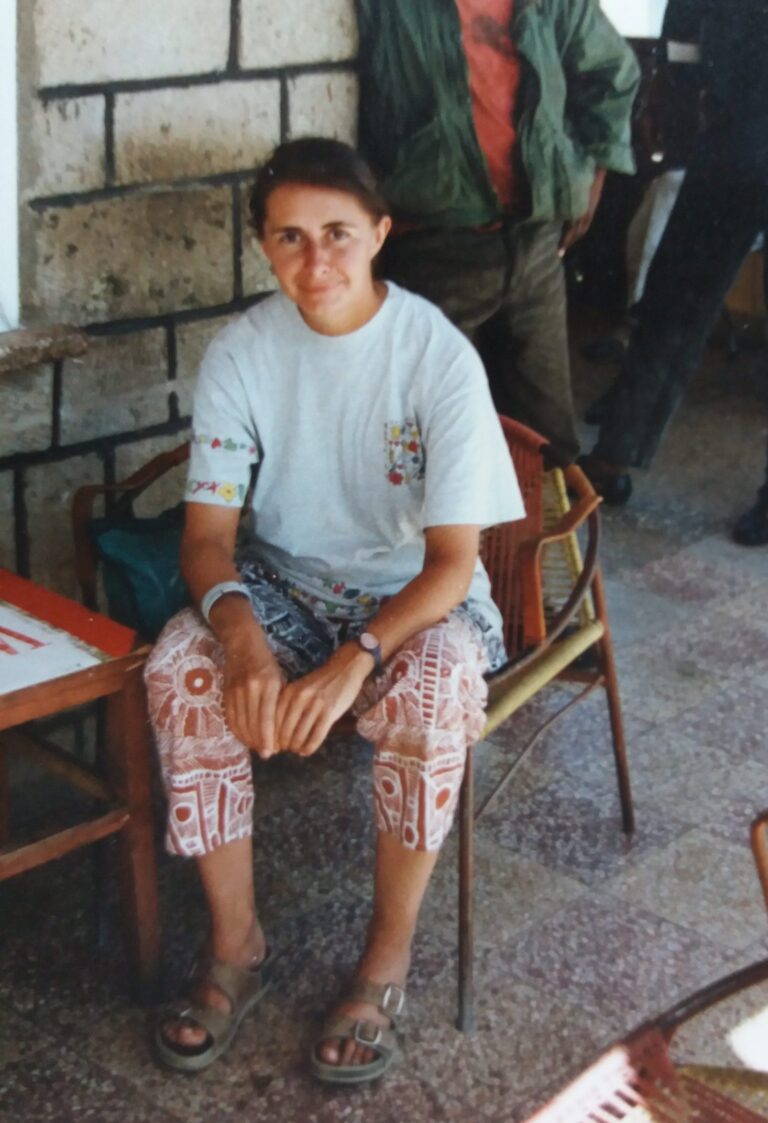

Anfang der 1980er hatte ich gerade mein Studium der Ethnologie und Afrikanistik in Wien beendet, als ich ganz zufällig Karlheinz Böhm kennenlernte. Ein Studienkollege nahm mich auf eine Lesung mit, auf der ich dem Gründer von Menschen für Menschen vorgestellt wurde.

Ich war nach dem Studium auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, war hoch motiviert, aber berufsunerfahren. Karlheinz hat schnell meine Talente erkannt und mich eingeladen, in dem bisher noch sehr kleinen österreichischen Verein Menschen für Menschen zu arbeiten.

Das Büro des österreichischen Vereins wächst

1986 wurde ich dort fest angestellt und mit viel Einsatz, Tatendrang und Improvisation haben wir rasch ein Büro bezogen (zuerst in der Büdingergasse und bald darauf das in der Capistrangasse, wo MfM Österreich bis heute seinen Sitz hat) und einige wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden, um die bereits bestehenden Gruppen von Freiwilligen und die wachsende Zahl an Spenderinnen und Spendern zu betreuen.

Wir organisierten Veranstaltungen für die Besuche von Karlheinz Böhm in Österreich, in der Zwischenzeit versorgte Karlheinz Böhm die Mitarbeitenden und Vereinsmitglieder gelegentlich mit persönlichen Briefen aus Äthiopien. Spenderinnen und Spender bekamen individuelle Dankbriefe mit Informationen über die Projektarbeit aus dem Büro. Doch der Bedarf nach regelmäßiger schriftlicher Information wuchs zunehmend, und daher überlegte ich mir, einen – wie man heute sagt – Newsletter zusammenzustellen, damals eine gedruckte Doppelseite mit den Neuigkeiten über die Projekte in Äthiopien und geplanten Veranstaltungen in Europa.

Von "Newsletter" zu Nagaya-Magazin

Daraus haben sich schnell die Nagaya-Briefe – die heutigen Nagaya Magazine – entwickelt, benannt nach dem ersten Dorf in Äthiopien, das von Menschen für Menschen gegründet worden war. In Wien fanden wir ein Druckhaus, das die Briefe gratis für uns druckte, und so versendeten wir von hier aus die Nagaya-Briefe für Österreich, und später dann auch nach Deutschland. Denn nachdem wir die Briefe anfangs nur innerhalb Österreichs versendeten, ordnete Karlheinz Böhm schnell an, dass der Brief auch für die anderen Länder übernommen werden sollte.

In jedem Nagaya-Brief gab es am Anfang immer noch den „Liebe Freunde“-Brief von Karlheinz Böhm persönlich, der erst nach seinem Rückzug zum Grußwort der jeweiligen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder Vorstände wurde. Außer einer weiteren Seite, bei der es um länderspezifische Aktionen ging, waren die Briefe für Deutschland, Österreich und die Schweiz bis zu Karlheinz Böhms Tod identisch.

Die Gesamt-Redaktion alternierte im Lauf der Jahrzehnte zwischen den drei Ländern je nach Kapazität. Die Geschichten zugeliefert haben immer die PR-Referentinnen und -Referenten in Äthiopien, und abgestimmt werden musste alles mit den jeweiligen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern und natürlich Karlheinz und Almaz Böhm. Die Produktion fand in dem Land statt, in dem sich gerade die günstigsten Druck- und Versandangebote einholen ließen. Separate Ausgaben wurden erst 2014 eingeführt, nachdem MfM Schweiz sich im Zuge der Umstrukturierungen verselbständigt und MfM Österreich auch ein komplett eigenes Redaktions- und Produktionsteam aufgestellt hatte.

Es freut mich sehr, dass sich die Idee der Nagaya-Briefe bis heute erhalten hat und auch, dass das Büro, das ich vor so vielen Jahren eingerichtet habe, weiterhin von Menschen für Menschen genutzt wird.

MfM hat mich geprägt

Die Zeit mit Karlheinz Böhm, meine erste feste Anstellung und Arbeit bei Menschen für Menschen haben meine weitere Berufslaufbahn stark geprägt. 1989 ging ich als Entwicklungshelferin nach Äthiopien, und verbrachte insgesamt über zehn Jahre dort und in Eritrea. Eine Zeit, in der ich die wunderbaren Menschen vor Ort und deren Kultur sehr lieb gewonnen habe. Ich arbeitete für einige internationale Hilfsorganisationen, doch die ersten Jahre bei MfM, meine erste feste Anstellung, sind bis heute etwas ganz Besonderes für mich.

Mit Karlheinz Böhm zu arbeiten war einzigartig, seine Begeisterung, sein 1000-prozentiger Einsatz für die Sache waren mitreißend und motivierend. Die Arbeit für MfM in diesen ersten Entstehungsjahren war nie nur ein „Job“, wir lebten für die Aktion, für die Unterstützung der Menschen in Äthiopien.

Auch danach hat mich meine Arbeit immer wieder für kürzere Aufenthalte nach Äthiopien geführt. Etliche Male bin ich Karlheinz in Äthiopien begegnet. Auch bei meinem bisher letzten Aufenthalt vor drei Jahren habe ich natürlich wie immer den „Karlsplatz“ in Addis Abeba besucht, um die Büste, die dort zu Ehren von Karlheinz Böhm aufgestellt ist, zu umrunden.

Dr. Claudia Brennessel-Futterknecht lernte Karlheinz Böhm zufällig nach Abschluss ihres Studiums Mitte der 1980er in Wien kennen, und baute gemeinsam mit einem kleinen Team den österreichischen Verein Menschen für Menschen auf. In den darauffolgenden Jahre arbeitete sie als Entwicklungshelferin für verschiedene internationale Organisationen in vielen Ländern dieser Welt, darunter auch zehn Jahre in Äthiopien und Eritrea – ihre erste Festanstellung, die Arbeit mit Karlheinz Böhm und MfM behielt sie stets in guter Erinnerung.

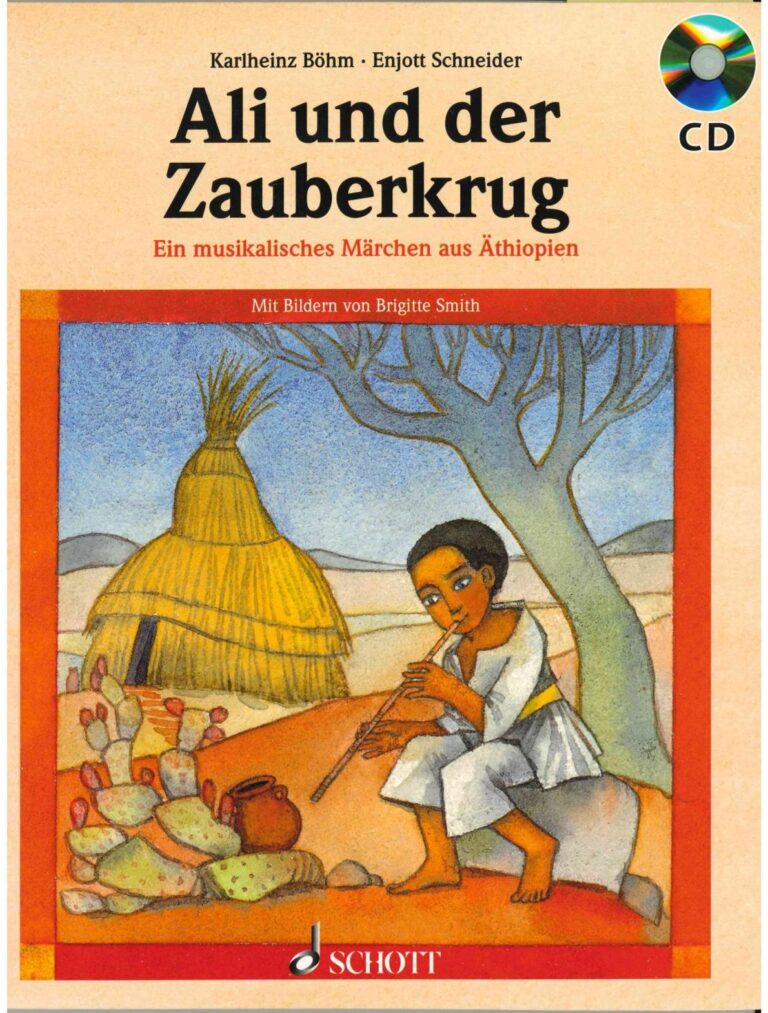

Runde Geburtstage eignen sich hervorragend dazu, wichtige Akzente für besondere Projekte zu setzen, indem man auf eigene Geschenke gerne verzichtet. Als ich am 14. Juli 2002 meinen 60. Geburtstag feierte, stand ganz klar eine Benefizveranstaltung zugunsten von Menschen für Menschen im Vordergrund. Es lag nahe, dass ich als Musikverleger einen musikalischen Akzent setze.

Zusammen mit einem der prominentesten Film-Komponisten Enjott Schneider suchte ich nach einem geeigneten afrikanischen Märchen. Afrikanische Märchen handeln sehr oft von gruseligen Begebenheiten. Doch ich fand schließlich die Geschichte von Ali und dem Zauberkrug, wobei ich das Ende der Geschichte entsprechend geschönt habe. Aminas Mutter verbrannte nicht, sondern sie verschwand für immer.

Als erstes Stück erklang aus der Feder von Enjott eine Musik über einen Film über Äthiopien. Danach kam dann das Märchen an die Reihe. Karlheinz Böhm übernahm die Rolle des Erzählers.

Das Märchen handelt von einem kleinen Jungen Ali, der zusammen mit seiner Mutter harte Feldarbeit verrichtet. Sein verstorbener Vater hat ihm seine Flöte vererbt, auf der er gerne und oft spielt. Als er sie eines Tages verloren glaubt und sie später wiederfindet, spielt er so schön wie nie zuvor auf ihr. Ein Geist, der von diesen Klängen geweckt wird, schenkt ihm als Belohnung für sein herrliches Spiel einen Zauberkrug. Den Zauberkrug soll Ali vor Sonnenuntergang zerschlagen. So getan bringen die Scherben ihm und seiner Mutter Glück und bescheidenen Wohlstand.

Über dieses so erfreuliche Geschehen freuen sich alle im Dorf. Bis auf die habgierige Mutter von Amina, Alis Cousine. Sie verlangt von Amina, sie solle sich sofort an die gleiche Stelle begeben, dort schön Flöte spielen und einen noch größeren Zauberkrug als Ali bekommen. Amina befolgt die Anweisung ihrer Mutter und versucht sich im Flötenspiel. Der von Amina geweckte Geist ist über das Flötenspiel eher erzürnt, aber er gibt Amina einen großen Krug mit der Auflage, diesen bei Sonnenuntergang zu zerschlagen. Sie selbst aber solle sich zu ihrem Freund Ali begeben.

Alina tut, was ihr vom Geist empfohlen wird, sie geht zu Ali und ihre Mutter zerschlägt den Krug. Es erhebt sich sogleich ein großes Unwetter und ein Blitz zerstört die Hütte von Aminas Mutter. Aminas Mutter ist ab dem nächsten Morgen nie mehr gesehen. Amina lebt von da an bei Ali und seiner Mutter und beide musizieren oft und gerne zusammen.

Das Stück wurde uraufgeführt im Rahmen dieser Benefizveranstaltung, die unter dem Motto „Music Connects The World“ stand. Karlheinz Böhm übernahm an diesem Vormittag die Rolle des Sprechers und hatte mit seiner so gekonnten Darstellung großen Erfolg im ausverkauften Haus. Besonders schön war es natürlich, dass die eingeladenen Gäste mit besonders großzügigen Spenden diese Veranstaltung unterstützten. Zur Aufführung erschien auch ein sehr liebevoll gestaltetes Bilderbuch, welches über den neu ins Leben gerufenen Online-Shop ProEthiopia zugunsten von MfM gut verkauft werden konnte.

Ich hatte insgesamt noch zwei CDs mit Originalmusik aus Äthiopien auf eigene Kosten produzieren lassen. Besondere Freude machte mir die Produktion in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk in Frankfurt: Karlheinz Böhm liest Büchners Lenz. Für mich ist diese CD ein herrliches Zeugnis für die große schauspielerische Begabung von Karlheinz Böhm. Seine Interpretation ist ein ganz großer Genuss.

Wer sich das von Karlheinz Böhm erzählte Märchen anhören möchte, findet es hier: https://www.enjott.com/werke/ali-und-der-zauberkrug-ein-musikalisches-maerchen-fuer-kinder-nach-einem-afrikanischen-maerchen

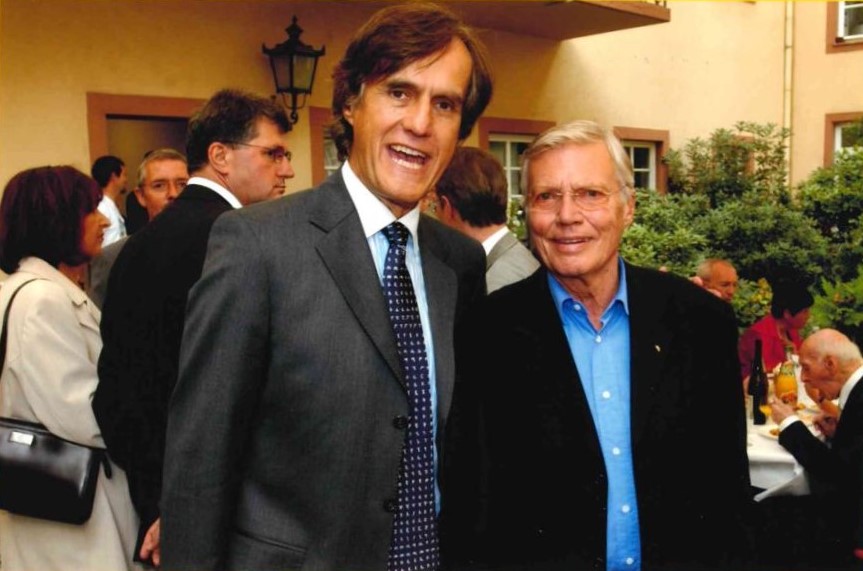

Ein Benefizkonzert am 18. November 1996 war der Auftakt des Engagements von Dr. Peter Hanser-Strecker, Musikverleger des Verlags Schott Musik für die Stiftung Menschen für Menschen. Es war zusätzlich der Beginn einer intensiven Freundschaft mit Karlheinz Böhm. In den darauffolgenden Jahren war Dr. Hanser-Strecker erst Mitglied im Verein der Stiftung Menschen für Menschen, von 2003-2008 Mitglied des Vorstandes, von 2009-2011 Mitglied und Vorsitzender des Stiftungsrates, von 2011-2014 Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. Seit 2014 ist er nun Mitglied des Stiftungsrats.

Ein Teil von Menschen für Menschen zu sein, mit all seinen lieben Menschen in München und auf der ganzen Welt, ist eine Lebensbereicherung. Mein schönstes Erlebnis aus inzwischen drei Jahrzehnten ehrenamtlichem Engagement ist das erste persönliche Treffen mit Karlheinz Böhm im Jahre 2006. Dieses Treffen war so prägend, seine Motivation für die Arbeit in Äthiopien so überzeugend, dass ich mich seitdem noch viel intensiver für die Stiftung engagiert habe.

Aber der Reihe nach: Schon immer haben mein Mann und ich ein bisschen was für den guten Zweck gespendet, doch dann wollten wir irgendwann mehr tun, uns selber ehrenamtlich engagieren. Dazu haben wir bei drei Organisationen, darunter auch die Stiftung Menschen für Menschen, angefragt, in welchem Rahmen ehrenamtliches Engagement möglich ist.

Der Beginn meines Ehrenamtes

Natürlich hatte ich 1981 die Wette Karlheinz Böhms gesehen, schließlich war „Wetten, dass…?“ eine absolute Kultsendung. Danach habe ich grob verfolgt, was Karlheinz Böhm vor Ort erreichte, wie aus der Wette eine richtige Organisation wurde, wie die Projektarbeit vor Ort immer mehr wuchs. Nachdem wir also drei Organisationen kontaktiert hatten, kam von MfM direkt ein tolles Informationspaket zurück, was uns überzeugt hat.

Wir fingen an, Foto-Ausstellungen zu gestalten, und im Laufe der Jahre organisierten wir regelmäßig viele und ganz unterschiedliche Veranstaltungen, je nachdem, was gerade passte, wie zum Beispiel Aktionen auf dem Weihnachtsmarkt, Multi-Visionsschauen, oder ein Gala-Abend im Amberger Congress Centrum.

2006 bekam ich eine Einladung von MfM, an einem ihrer Ehrenamtstreffen in Nürnberg teilzunehmen. Zu diesem Treffen kam auch Karlheinz Böhm, den ich bis dahin nicht persönlich kennengelernt hatte. Ich stand bei den Gästen und wartete, bis ich an der Reihe war, Karl zu begrüßen. Tausend Gedanken schossen mir dabei durch den Kopf: „Sag ich ‚Grüß Gott‘ oder ‚Guten Tag‘ oder, oder, oder?“. Als ich dann an der Reihe war, nahm er mich in seine Arme und sagte schlicht und einfach: „Schön, dass du da bist.“

Diese Herzlichkeit im Umgang und dazu seine Bodenständigkeit waren einfach ehrlich und echt. Obwohl er ein sehr bekannter Schauspieler war, hat sich Karlheinz Böhm immer normal verhalten, war nicht überheblich, und sorgte dafür, dass man sich stets wohl in seiner Umgebung fühlte.

Ich finde, dass jeder Mensch aus seinem Lebensweg sehr viel mitnehmen kann. Die Tatsache, dass Karl schon 50 Jahre alt war, als er sein Leben umgekrempelt hat, zeigt doch, dass man nie zu alt ist, um einen neuen Weg zu gehen, etwas Neues auszuprobieren – auch wenn dies vielleicht am Anfang auf Widerstand stößt.

Die Erfüllung eines Herzenwunsches

Ein weiteres absolutes Highlight, was mich in meinem Engagement für die Stiftung immer motiviert und antreibt, war dann meine Reise nach Äthiopien im Jahr 2019. Schon immer war es ein Herzenswunsch von mir, mal nach Äthiopien zu reisen, doch mit meiner Familie und den Kindern kam immer irgendetwas dazwischen.

In einem Gespräch mit der Ehrenamtskoordinatorin der Stiftung, Melanie Koehler, meinte sie dann zu mir: „Heidi, wir packen das jetzt an!“ Sie hat sich unglaublich dafür eingesetzt, dass eine kleine Gruppe Ehrenamtliche in die Projektgebiete Borena und Wogidi reisen durfte. 2019 wurde mir dann dieser ganz große Wunsch erfüllt – schon bei der Erinnerung habe ich Gänsehaut bis in die Knöchel – ich bereiste das Land, sah die Projektarbeit von MfM vor Ort, lernte die Menschen und Kultur Äthiopiens kennen.

Mein Engagement für die Stiftung ist von diesen Erlebnissen, der Herzlichkeit Karlheinz Böhms und der Erfüllung meines Herzenswunsches – der Reise nach Äthiopien – geprägt. Sie haben mich von der Arbeit der Stiftung überzeugt, von den „Menschen für Menschen“ – etwas, wofür ich mich gerne auch noch viele weitere Jahrzehnte einbringe und ehrenamtlich engagiere.

Heidi Dolles-Birner ist seit 30 Jahren ehrenamtlich für Menschen für Menschen aktiv. Zwei Erlebnisse prägten ihr Engagement dabei ganz besonders.

1998 lud Karlheinz Böhm meinen Mann Loukas und mich ein, das Projektgebiet Merhabete zu besuchen. Freitagnachmittag nach dem Schulschluss – denn ich war an der Deutschen Schule in Addis tätig – ging‘s los.

Mit einem MfM-Fahrer holpern wir Richtung Norden. Die Gegend, rau und wild! Riesige Berge, deren Hänge manchmal 1.000 Meter in die Tiefe stürzen, rosafarbene glatte Felshänge, die der untergehenden Sonne versuchen Konkurrenz zu machen, breite Täler, die hier und da von traurigen Rinnsalen durchzogen werden. Auch die Straße stürzt sich in die Tiefe, der Wagen rattert und scheppert über Geröllhalden und durch Flüsse, dann ist der erste Reifenwechsel fällig. Der nächste folgt kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Mehr als zwei Ersatzreifen gibt’s auch nicht.

Vor uns auf einem Berg liegt Alem Ketema und die roten Dächer des MfM Gästehauses leuchten einladend. Erschöpft lassen wir uns das Abendessen schmecken, und besprechen mit Mr. Birhanu, dem Projektleiter von Merhabete, den morgigen Tag. Dann fallen wir ins Bett und lauschen dem einsetzenden Regen, der von allen erwartet wurde, hören den Donner und sehen die grellen Blitze hinter verschlossenen Lidern.

Mr. Birhanu, der Mann mit den glitzernden freundlichen Augen, begleitet uns am nächsten Morgen zu einer Hühnerfarm, wo gut legende Hühner für die Bauern aus dem Umland gezüchtet werden. Diese bekommen die Hühner jedoch nur, wenn sie für eine entsprechende Haltung in einem gemütlichen Hühnerhäuschen mit Stroh gedeckt gesorgt haben. So steht der Tukul des Bauern da, daneben ein kleines hübsches Hühnerhäuschen – Tukulstil. Ein riesiges überdachtes Wasserreservoir fängt das Regenwasser auf, leitet es in die großen Kammern und gewährt so die schwierige Wasserversorgung der Tiere und Menschen.

Eigeninitiative ist gefragt

Weiter rumpeln wir den Weg zu einem Neubau einer Schule. Wie die Lastwagen diesen Weg herunterkommen, bleibt mir ein Rätsel. In der Regenzeit transportieren die Esel und Maultiere geduldig das Material den Geröllpfad hinunter. Wir besichtigen die alte Schule – ein aus Hölzern zusammen gezimmerter Bau, wo in einem Raum auf der blanken Erde 120 Kinder unterrichtet werden – ein Raum so groß wie eine deutsche Normklasse.

Die neue Schule, deren Wände schon stehen, lässt Bestes erahnen. Die Leute erstellen die Schule in Eigenarbeit. Aus einem von MfM erbauten Brunnen schöpfen die Frauen das Wasser für den Zement in ihre Krüge. MfM stellt nicht einfach irgendetwas hin und die Leute können es benutzen, sondern Eigenarbeit und Eigeninitiative sind gefragt. Für mich der einzige Weg, von dem ich glaube, dass er funktioniert. Denn hat man selbst etwas erbaut, möchte man es in aller Regel behalten, gut behandeln und pflegen.

Nächster Halt: Baumschule

Der Wagen rüttelt uns zur Baumschule, in der Loukas am liebsten den Rest seiner Tage verbringen würde. Die Setzlinge werden günstig an die Farmer verkauft, die einen Teil des neuen Saatgutes an MfM wieder zurückverkaufen und einen Teil an andere Farmer verkaufen müssen. So wichtig sind Bäume hier, um die schnell fortschreitende Erosion aufzuhalten.

Wir sehen Steinwälle in kleinen Schluchten oder an Hängen, die helfen, die Erde aufzuhalten, die in der Regenzeit sonst weggeschwemmt wird und mit ihr die landwirtschaftliche Grundlage der Farmer. Eine Art Staudamm sorgt für Bewässerung der Felder. Und immer wieder müssen die Einheimischen bei jeder Art von Bau ihren Teil der Arbeit übernehmen. Es gibt nichts für umsonst. Auch die Regierung wird Stück für Stück in die Projekte einbezogen.

Fahrt über Berg und Tal

Am nächsten Tag geht es über Fels und Geröll in ein Tal, das auf 1.300 Metern liegt. Wir kommen aus einer Höhe von 2.250 Metern, und der Blick in den Abgrund rechts von mir lässt mich zurückschrecken. Unten angekommen, schlägt uns erbarmungslos die Hitze entgegen, obwohl es noch früh ist.

Immer wieder durchqueren wir auf unserem Weg den Fluss Wenchit, scheuchen Schwarzstörche auf, ärgern einen Hammerkopf, bewundern den vor uns flüchtenden Reiher mit seinen silbergrauen Schwingen. Aber noch mehr bewundern wir die Steinmauern, die durch mühevolle Arbeit und mit viel Kosten das Land vor dem Wegschwemmen bewahren. Wir wandern an einem von Menschen für Menschen angelegten Kanal entlang.

Besuch bei einem Modellbauern

Nachmittags besuchen wir auf einem strategisch bestens gelegenen Hügel einen gastfreundlichen Modellbauer, der mit Hilfe von MfM sein Häuschen auf bestimmte Weise anders als die üblichen Tukuls baute: Hütte aus Stein plus Lehm, eine Konstruktion, die die Abholzung von Bäumen vermeidet und die Steine vom Acker verschwinden lässt. Innen teilt sich dies Häuschen in zwei Räume, die durch eine dreiviertelhohe Lehmwand getrennt sind. Draußen das obligatorische Hühnerhüttchen, Winzighüttchen für Getreide und eine Toilette. Der Ausblick ist wahrlich königlich: die ganze Hochebene erstreckt sich vor uns, ein kühler sanfter Wind streichelt uns die Wangen, ein kleiner Hund die Waden.

Vieles könnte ich noch erwähnen, die fertige Schule, die Krankenstation, den Kindergarten, aber eins ist noch sehr wichtig: wir haben nicht nur bei MfM ausgesprochen liebe nette Menschen getroffen, sondern auch die oft sehr arme Bevölkerung war so freundlich und herzlich, dass jede Begegnung ein positives Erlebnis war.

Unsere Rückfahrt beginnt mit dem Anschieben unseres Nissans, da die Autobatterie leer ist. 15 Leute bemühen sich, diesen Koloss zum Laufen zu bringen. Es gelingt und diesmal ohne Reifenpanne erreichen wir Addis.

Brigitte Maniatis und ihr Ehemann Loukas zogen 1993 nach Addis Abeba, wo sie eine Stelle als Konrektorin an der Deutschen Botschaftsschule begann. Da Karlheinz Böhms Kinder an dieser Schule waren, entstand aus ersten Begegnungen bald eine enge Freundschaft, welche auch nach der Rückkehr von Brigitte und Loukas Maniatis nach Deutschland 1999 bestehen blieb. Die beiden engagieren sich bis heute auch ehrenamtlich für die Stiftung.

In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre begleitete ich als ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit Karlheinz Böhm zu fast allen Veranstaltungen und Terminen in Nordrhein-Westfalen.

Ein Abend ist mir in besonders lebhafter Erinnerung geblieben. Udo Jürgens hatte 1988 auf seinem „Blauen Album“ den Titel „Gehet hin und vermehret Euch“ veröffentlicht, mit dem er den Papst und die Haltung der katholischen Kirche zur Empfängnisverhütung kritisierte und diese mitverantwortlich für die Situation in der „Dritten Welt“ und die – wie er es nannte – „Überbevölkerung“ machte. In einem Zeitungsinterview hatte er sich darüber hinaus kritisch zur Entwicklungszusammenarbeit geäußert und indirekt auch Karlheinz Böhm angesprochen.

Udo Jürgens war zu jener Zeit deshalb in zahlreichen Fernsehsendungen zu Gast, unter anderem 1988 in der WDR-Talkshow „Ich stelle mich“ mit dem seinerzeit sehr populären Moderator Claus Hinrich Casdorff, die live im ersten Fernsehprogramm ausgestrahlt wurde. Eine Besonderheit dieses Formats war immer ein Überraschungsgast, dessen Name dem Talkgast zuvor nicht bekannt gegeben wurde und mit dem der Talkgast dann eine Art Streitgespräch zu führen hatte. Für Udo Jürgens war dieser Überraschungsgast Karlheinz Böhm.

Karlheinz bat mich, ihn ins Funkhaus in Köln zu begleiten. Er war ganz schrecklich aufgeregt und sah sich in der Verteidigungsposition, nachdem Udo Jürgens ihn indirekt angegriffen hatte. Er wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Außerdem hatte er großen Respekt vor der Situation, in einem Studio voller leidenschaftlicher Udo-Fans deren Idol angreifen zu müssen.

Und so brachte er bei dem Gespräch mit Udo Jürgens vor laufender Kamera in kürzester Zeit mehr oder weniger ungeordnet alle möglichen Argumente zur Sprache, die ihm in dem Moment wichtig waren und gerade einfielen. Es war kein Streitgespräch im klassischen Sinne eines Dialogs, Karlheinz redete praktisch allein und schlug sich trotz seiner Nervosität wacker.

Überraschende Aufgabe für Jürgens

Zum Abschluss der Sendung sollte Udo Jürgens noch ein Lied singen, aber keines von seinem aktuellen Album, sondern – das war die zweite Überraschung für ihn – ein spontan komponiertes Lied. Hierzu präsentierte ihm Claus Hinrich Casdorff ein Gedicht von Heinrich Heine und gab ihm zur Aufgabe, es zu vertonen. Udo Jürgens setzte sich also an seinen berühmten Plexiglas-Flügel, komponierte ad hoc eine recht eingängige Ballade und trug sie den Zuschauern vor. Große Begeisterung beim Publikum, Abmoderation der Sendung, Applaus, Ende der Vorstellung.

Ich war und bin ein begeisterter Hobbypianist. Auf dem Weg nach Köln hatte ich Karlheinz eher beiläufig erzählt, dass ich sehr gern mal auf dem Plexiglas-Flügel von Udo Jürgens spielen würde. Karlheinz überraschte mich in der für ihn so typischen Art damit, dass er Udo Jürgens unmittelbar nach der Sendung – das Publikum war noch im Studio – bat, mich an seinem Flügel spielen zu lassen. Dazu muss man noch wissen, dass ich über die besondere Begabung verfüge, nahezu jedes Stück nach Gehör ohne Noten spielen zu können. Ich setzte mich also an das Instrument und spielte, weil ich sie noch im Ohr hatte, die soeben von Udo Jürgens frisch komponierte Ballade.

Die übrigen Anwesenden waren verblüfft. Casdorff machte Udo Jürgens heftige Vorwürfe: Jürgens habe ihn und die Zuschauer betrogen, er habe doch ein neues Lied ad hoc komponieren sollen und nicht einfach ein schon vorhandenes Stück spielen dürfen. Sonst könne es ja wohl nicht sein, dass „irgendjemand aus dem Publikum“ das Stück zu spielen vermochte. Nun war plötzlich Udo Jürgens derjenige, der in der Verteidigungsposition war. Er „schwor bei seiner Ehre“, dass es sich bei der von ihm in der Sendung komponierten Ballade um ein vollständig neues Stück handelte, ich könne das unmöglich gekannt haben. Ein Wort folgte dem anderen. Nun gab es also doch noch ein echtes Streitgespräch an diesem Abend!

Virtuoses Duett mit einem Entertainer

Wir schauten dem Treiben eine Weile amüsiert zu und Karlheinz Böhm löste das Rätsel dann irgendwann auf. Claus Hinrich Casdorff wollte das nicht glauben und forderte mich auf, all das nachzuspielen, was Udo Jürgens auf dem Flügel vorspielen würde. Und so kam es, dass wir beide dann – in meiner Erinnerung fast eine Stunde lang – zahlreiche Titel aus seinem Repertoire gemeinsam am Flügel spielten: Jürgens zu vier Händen.

Die Kameras waren schon aus und Smartphones gab es 1988 natürlich noch nicht. Deswegen gibt es leider kein Bild- oder Tondokument von diesem Abend, bei YouTube ist nur ein kurzer Ausschnitt aus der Sendung verfügbar, in dem Udo Jürgens die Ballade singt (siehe hier). Es war ein großer Spaß! Auf dem Rückweg aus Köln war Karlheinz Böhm ganz aufgekratzt und strahlte mich an: „Dem Jürgens haben wir beide heute Abend ordentlich eine verpasst!“

Stephan Altenburg unterstützt die Stiftung seit der ersten Stunde – um genau zu sein, sogar schon seit dem Tag vor Karlheinz Böhms Wette. Als Schüler startete er eine große Spendenaktion und war dann lange ehrenamtlich der Regionale Ansprechpartner von Menschen für Menschen in Nordrhein-Westfalen, bevor er 1989 zum Jurastudium nach München ging und im Anschluss eine erfolgreiche Anwaltskanzlei aufbaute.

Wer einmal in Äthiopien der offiziellen Eröffnung einer Wasserstelle, Krankenstation oder Schule beigewohnt hat, der wird nie vergessen, mit welcher die Begeisterung die lokale Bevölkerung das gemeinsam Erreichte im Rahmen ihrer bescheidenen Möglichkeiten feiert: Zu Hunderten und Tausenden kommen sie aus den umliegenden Gemeinden zusammen, um mit Reden, Gedichten, Segenssprüchen, Musik, Tanz und hausgemachten Speisen ihre Verbundenheit mit dem Team von Menschen für Menschen zum Ausdruck zu bringen.

Für die Ehrengäste – wie z.B. die Spender und Spenderinnen und Sponsoren einzelner Maßnahmen – gibt es als Erinnerung an den besonderen Tag und als Anerkennung für den Beitrag zum Fortschritt oft auch spezielle Geschenke. Die Empfänger und Empfängerinnen sind dann immer sehr gerührt ob der herzlichen Geste und versuchen, ihre Freude auszudrücken, so gut es ohne Sprachkenntnisse eben geht.

Ein dankbarer Karlheinz Böhm

Nie aber habe ich in all den Jahren als PR-Referentin in Äthiopien jemanden erlebt, der die Wertschätzung so eindrücklich erwidert hat wie Karlheinz Böhm. Zwar erhielt er sehr oft diverse Gaben, die dann letztendlich entweder als Dekorationsgegenstände die Gästehäuser in unseren Projekten schmückten oder aber – sofern es sich um Hühner, Schafe oder Ziegen handelte – für ein gemeinsames Abendessen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geopfert wurden.

Den Augenblick der Übergabe aber zelebrierte Karlheinz Böhm. Nach dem Auspacken würdigte er die Geschenke nicht nur ausführlich mit seinen Blicken, sondern nahm ganz genau wahr, was man ihm geschenkt hatte. Er zollte seinen Respekt, indem er alles dem jeweiligen Zweck entsprechend vor der versammelten Menge benutzte: Honig wurde genüsslich gelöffelt, Messer zum Schneiden von Brot verwendet und bei der Eröffnung des großen Krankenhauses in Maichew (Tigray) 2002 ging er mit mir zusammen in die neuen Verwaltungsräume, damit wir die traditionellen Kleidungsstücke und Tücher überziehen und so für den Rest der Fest-Veranstaltung auch durch unser Outfit demonstrieren konnten, dass wir uns als Teil der lokalen Bevölkerung verstanden.

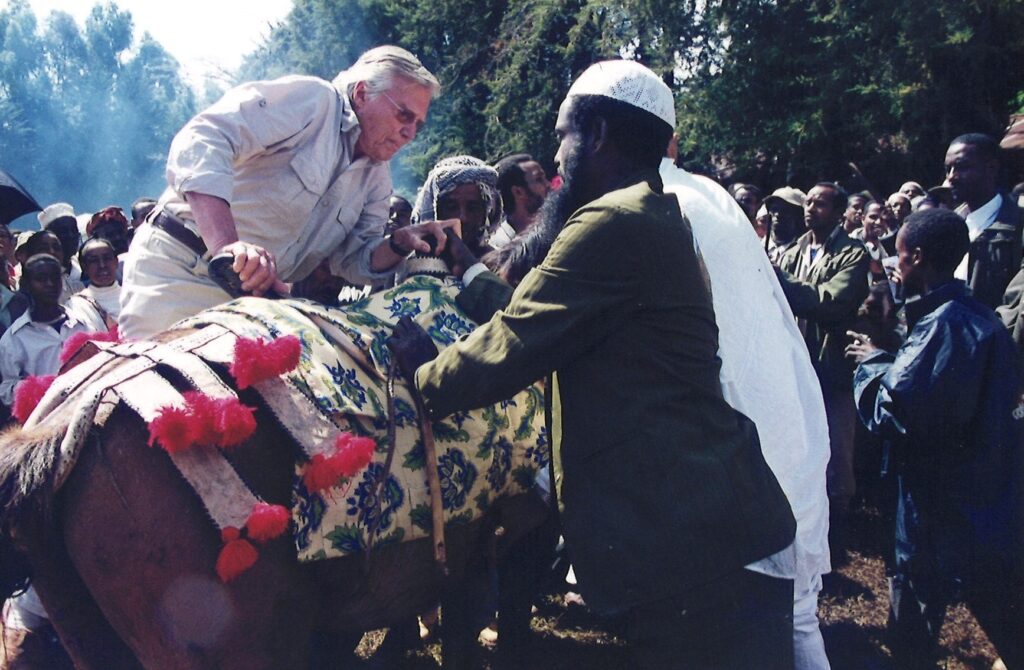

Im westäthiopischen Illubabor, wo wir rund 25 Jahre intensiv und umfangreich tätig waren, bekam Karlheinz Böhm während einer Schul-Einweihung sogar ein besonders schön geschmücktes Pferd überreicht. Wohl wissend, was für stolze Reiter die Männer der Region waren und was für eine besondere Auszeichnung ihm hier zu Teil wurde, bemühte er sich trotz seiner 75 Jahre und ohne den üblichen Sattel, auf das schöne Tier hinauf zu kommen. Jeder konnte sehen, dass es ihm nicht leichtfiel, und wusste umso mehr zu schätzen, dass er dem Geschenk gebührende Ehre erwies. Das Pferd sollte später noch viele Jahre lang die Kinder im Abdii Borii-Heim erfreuen.

Aber nicht nur Präsenten und Schenkenden gegenüber zeigte Karlheinz Böhm stets adäquate Wertschätzung. Auch andere Menschen, denen er in Europa oder Äthiopien bei Veranstaltungen oder in ihrem Alltag begegnete, spürten – ebenso wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – die enorme Präsenz, mit der er jede Situation erfasst und die anwesenden Personen individuell wahrgenommen und wohlwollend einbezogen hat.

Michaela Böhm kam bereits 1984 als ehrenamtliche Helferin zu Menschen für Menschen und arbeitete bald schul- bzw. studienbegleitend in der PR-Abteilung mit. Anschließend wurde sie in Vollzeit von der Stiftung übernommen und war – mit Ausnahme von ein paar Jahren in anderen Unternehmen – zwei Jahrzehnte als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit sowie als persönliche Assistentin von Karlheinz und Almaz Böhm im Einsatz, u.a. auch mehrere Jahre in Äthiopien. Seit 2014 unterstützt sie den Vorstand und Stiftungsrat von MfM-Deutschland.

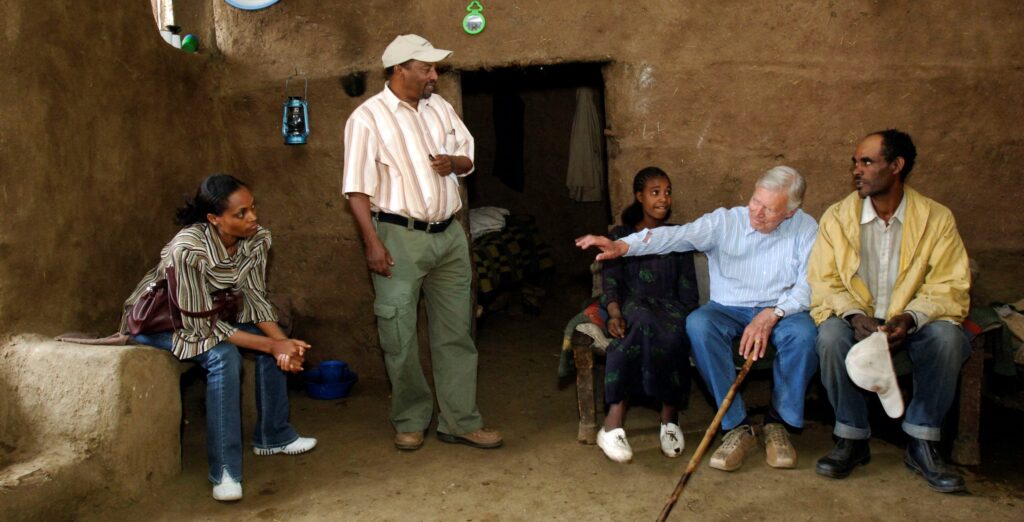

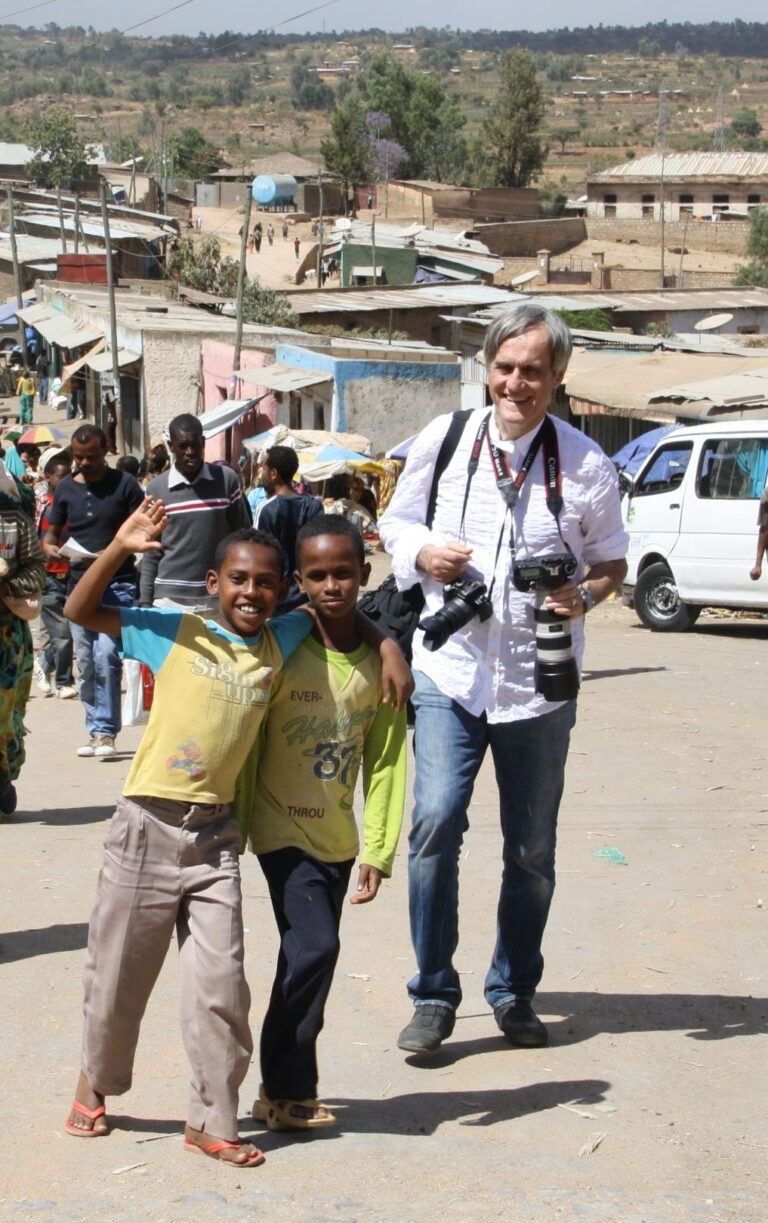

Eine Reise nach Äthiopien ist etwas ganz Besonders. Auch für langjährige Mitstreiter:innen bei Menschen für Menschen. So kam auch ich erst 2005 erstmals nach Äthiopien – nach über 20 Jahren „Schreibtisch-Engagement“ eine bewegende, ja überwältigende Erfahrung. Zumal ich Karlheinz Böhm durch die Projektgebiete begleiten durfte. Erstmals schilderte mir der Stiftungsgründer seine Erfahrungen direkt vor Ort. Und zeigte mir auf dieser Reise, wie er die Grundsätze unserer Stiftungsarbeit in Äthiopien umsetzt und lebt.

Seine prinzipielle Zurückhaltung, mit zu vielen deutschen Besucher:innen in die Projektgebiete zu reisen, erklärte sich jetzt. Denn groß war seine Sorge, dass die Betreuung von Gästen die Teams vor Ort von ihrer eigentlichen Arbeit abhalten könnte. Wegen dieses Grundsatzes hatte sich auch für mich eine Äthiopien-Reise trotz unserer intensiven Zusammenarbeit in Deutschland erst jetzt ergeben, als ich zum Vorstand bestellt worden war. Endlich konnte auch ich selber die Faszination des Landes erleben – mit wachsender Begeisterung für die Wirksamkeit unserer Projekte!

Beginn der Reise - und schon kam alles anders

Am 26. Oktober 2005 landete ich – ziemlich aufgeregt und voller Spannung – am Flughafen in Addis Abeba, zusammen mit Heide Dorfmüller aus dem Stiftungsrat. Michaela Böhm als MfM-Frau der ersten Stunde, damals PR-Referentin vor Ort, holte uns ab. Schon auf dem Weg zum Hotel erlebten wir die praktische Auswirkung eines weiteren Grundsatzes: Spontaneität und Flexibilität. Das geplante Reise-Programm war völlig umgestellt worden! Typisch für Karlheinz Böhm, der auch selbst ständig seine Reiseroute kurzfristig abänderte. Denn er wollte ungeschönte Eindrücke und Authentisches erleben, um die alltägliche Projektarbeit, gerade auch mit deren Schwierigkeiten zu erfahren.

Es war ihm geradezu ein Ärgernis, dass ihm überall die positiven Highlights seit seinem letzten Aufenthalt präsentiert wurden. Dies wollte er vermeiden, obwohl er verstand, dass MfM-Team und Bevölkerung stolz auf alles neu Erreichte waren und ihre Freude mit ihm teilen wollten. Für Karlheinz Böhm war es vor allem immer ein Anliegen, genau zu verstehen, wo und warum es Probleme gab. Um dann gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Es war seine gelebte Überzeugung, dass nur in diesem stetigen Lernprozess ein wirklich funktionierendes Konzept für nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit entstehen kann.

Die Entstehung neuer Projektgebiete

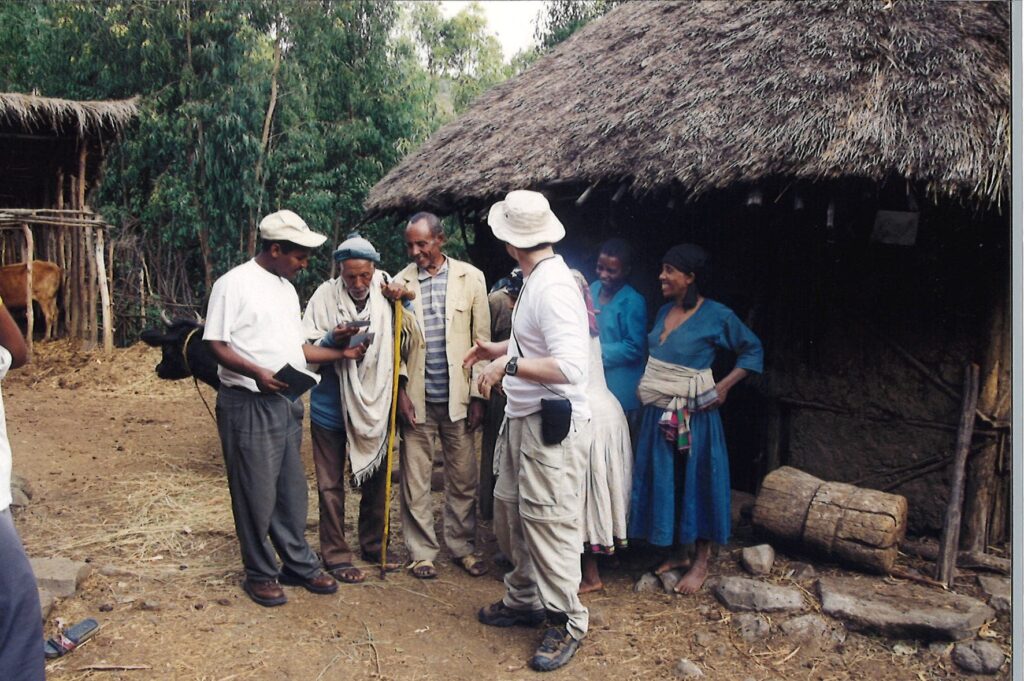

So wurde unsere Fahrt in die bereits langjährig und erfolgreich laufenden Projektgebiete im Osten des Landes (ATTC und Babile) kurzerhand an das Ende der Reise verschoben. Stattdessen brachen wir am nächsten Morgen Richtung Norden auf, zusammen mit Karlheinz Böhm, dem damaligen Landesrepräsentanten Berhanu Negussie, dem Projekt-Koordinator Dr. Martin Grunder und dem Projektleiter Demerre Anno – allesamt mit langjähriger Erfahrung bei Menschen für Menschen. Das war wichtig, denn wir fuhren in die Distrikte Asagirt und Hagere Mariam, die schon seit längerem um Unterstützung gebeten hatten. Immer wenn es für MfM finanziell möglich war, sich in weiteren Projektgebieten neu zu engagieren, war es für Karlheinz Böhm ein wichtiger Grundsatz, sich erst selbst ein Bild von der Lage dort zu machen. Damit das finanzielle Engagement von MfM auch zu einer wirkungsvollen Entwicklungszusammenarbeit führen kann.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe, Partizipation und Eigenverantwortung waren für Karlheinz Böhm nicht nur leere Worthülsen, sondern auch im Alter von 77 Jahren überzeugend gelebte Realität. Entsprechend besuchten wir in den nächsten Tagen die offiziellen Vertretungen der Bezirke. Karlheinz Böhm und sein Team hörten immer zu – voller Aufmerksamkeit. Danach folgten stundenlange Diskussionen. Sogar wenn es in den einfachen Verwaltungsgebäuden teilweise so stickig war, dass uns als Gästen im wahrsten Sinne des Wortes die Luft wegblieb. Da fiel dann schon mal eine europäische Mitreisende kurzerhand in Ohnmacht. Aber so ein kurzer Schwächeanfall war schließlich nur vorübergehend. Unsere Projekte jedoch sollten von dauerhafter Wirkung sein.

Gemeinsam: auf Augenhöhe, mit Geduld und Vertrauen

Auch völlig unzureichende Schulgebäude und menschenunwürdige Krankenstationen ließen wir uns von den zuständigen Behörden zeigen. Und der ländlichen Bevölkerung begegneten wir nicht nur zufällig auf der Straße oder auf den kargen, steinigen Feldern. Mit Karlheinz Böhm besuchten wir zahlreiche Bauern auch zuhause auf ihren kleinen Höfen. Die Familien schenkten uns ihre herzliche Gastfreundschaft und teilten großzügig das Wenige, das sie hatten. Vor allem schenkten sie uns ihr Vertrauen – froh darüber, dass jemand ein offenes Ohr für ihre vielfältigen Sorgen und Nöte hatte. Und natürlich auch voller Hoffnung, weil sie gehört hatten, was die Menschen in anderen Landesteilen zusammen mit MfM bereits schon erreichen konnten. Nun standen sie bereit und wollten alles tun, um mit unserer Hilfe auch für sich, ihre Kinder und ihre Region eine gesicherte Zukunft aufzubauen.

Hierfür braucht es Geduld und Zeit, bis fundierte Projektpläne erstellt und Verträge mit den zuständigen Behörden verhandelt sind, gerade auch wegen der damals politisch unruhigen Phase im Nachgang zu den landesweiten Wahlen in Äthiopien.

So war bei unserem Rückflug am 4. November 2005 noch keinesfalls absehbar, ob und wann MfM in Asagirt und Hagere Mariam tätig werden würde. Doch es war ein Grundsatz von Karlheinz Böhm, solche Entscheidungen unbeirrt von äußeren Umständen zu treffen, politisch neutral und ausschließlich am Bedarf der Menschen vor Ort orientiert. Schließlich konnte MfM auch in diesen Gebieten von 2007 bis 2015 mit der Projektarbeit einen umfangreichen Beitrag leisten. Allein in diesen beiden Projektgebieten haben sich so die Lebensumstände und Perspektiven von rund 115.000 Menschen verbessert. So kann eine Reise nach Äthiopien deutliche Folgen haben. Für mich persönlich jedenfalls hat sich Faszination für Menschen und Land noch vergrößert. Genauso wie mein überzeugtes Engagement für Menschen für Menschen.

Dr. Martin Hintermayer ist fast von Anfang an bei MfM dabei: seit 1984 als juristischer Berater noch beim ursprünglichen Verein, später im Stiftungsrat. Seit 2005 engagiert er sich als Mitglied des Vorstands der Stiftung Menschen für Menschen.

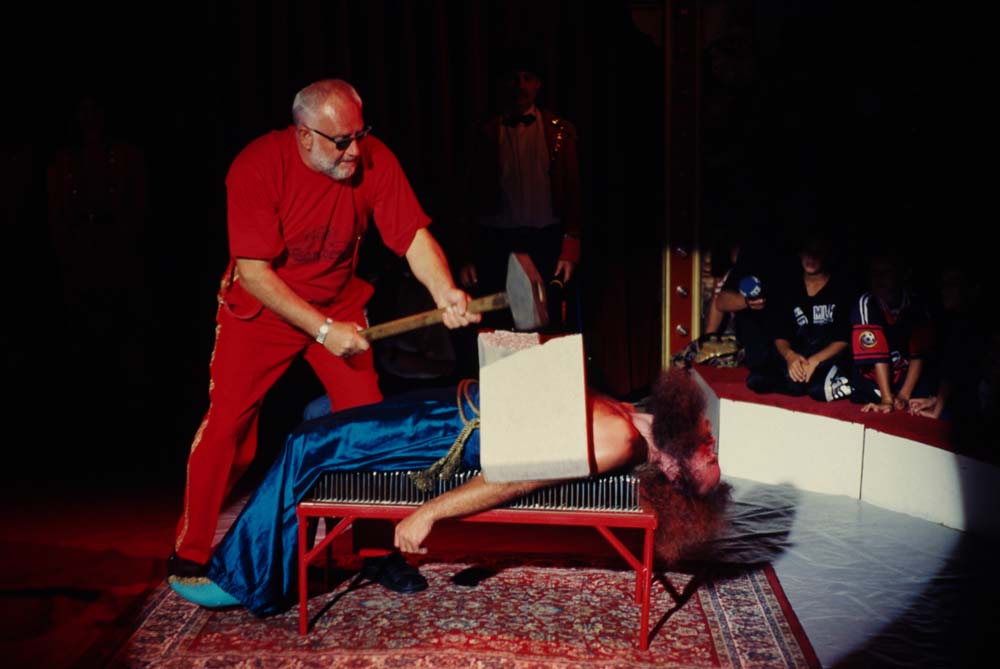

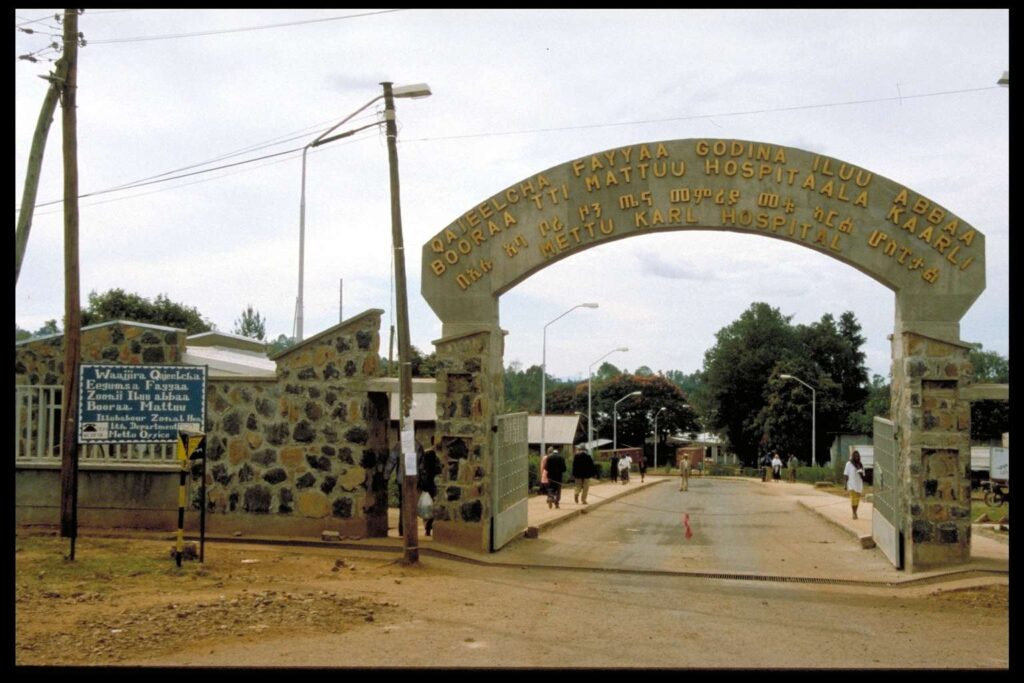

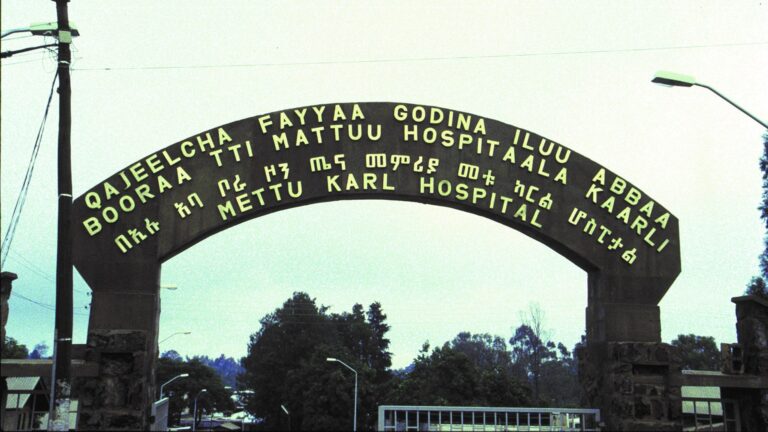

Vor 20 Jahren war ich als medizinischer Koordinator im Mettu Karl Krankenhaus, in der Projektregion Illubabor, tätig. Wie es im Zeitplan von Karl üblich war, besuchte er alle drei Monate die Projekte in Äthiopien, darunter auch das Krankenhaus. Vor seinem Besuch in Illubabor fuhr er ins Erer-Tal, nach Babile und in weitere Projektgebiete, die endemisch für Malaria sind.

Bei seiner Ankunft im Krankenhaus bei uns in Illubabor bekam er Fieber, Kopfschmerzen und fühlte sich generell sehr unwohl – natürlich hatten wir Sorge, dass es Malaria sein könnte. Er kam zur Blutfilmuntersuchung in den Laborteil des Krankenhauses. Bei seiner Ankunft dort traf er auf viele Menschen im Wartebereich, die für verschiedene Untersuchungen anstanden.